「安全衛生管理」は、労働災害の防止や職場環境の改善のみならず、従業員の働きやすさや組織全体の生産性向上にも有効な、注目すべき経営課題です。

この記事では、管理体制を構築する4つのステップから実務に役立つ体制図の作り方まで、実践的なノウハウを解説します。初めて管理体制を整備する企業にはもちろん、既存の体制見直しにもぜひ活用してください。

職場の安全衛生管理に関する活動は企業の義務

まずは職場における安全衛生管理について、その定義や法的な位置付けについて説明します。職場を運営するうえでの基礎事項として押さえておきましょう。

安全衛生管理とは何か

「安全衛生管理」とは、働く人の安全確保と健康維持のために職場が行うべき環境整備や、安全対策の総称です。法律に基づいて、すべての事業者(企業)は、職場に安全衛生管理の体制を構築する義務を負っています。

近年では、メンタルヘルス対策や高年齢労働者の増加といった社会的背景から、多くの企業で安全衛生管理の重要性が高まっています。

災害防止だけでなく、「健康経営」や「働きやすさ」とも密接に関連するため、経営戦略の一環として位置づける企業も少なくありません。

法律上の義務付け

安全衛生管理に関する基本的な法律は「労働安全衛生法(安衛法)」です。安衛法により、企業は従業員の安全・健康を確保するためのさまざまな措置を講じるよう義務付けられています。

具体的には、労災防止計画の策定や安全衛生管理体制の整備、安全衛生教育の実施などです。違反した場合、罰則や行政指導の対象となることがあります。

安全衛生管理者・安全衛生委員会の設置義務

安衛法では、一定規模以上の事業場に対して「安全管理者」や「衛生管理者」の選任を定めています。安全管理者は主に「設備や作業環境の安全」について、衛生管理者は「健康管理や作業環境の衛生」について職場内で担当する役割です。

さらに常に50人以上を使用している職場では、法的義務として「安全委員会」(建設業・製造業などの危険な業務を含む業種のみ)、もしくは「衛生委員会」(それ以外の業種)を設置しなければなりません。また、これらを兼ねて「安全衛生委員会」とする企業もあります。

【合わせて読みたい】

労働者への安全配慮義務

企業はまた、労働契約法などに基づき、働く人に対して「安全配慮義務」も負っています。これは、職場において生命・健康を害する因子から従業員を守るよう配慮するという義務です。

過重労働とならないように労働時間を管理したり、メンタルヘルスに悪影響を及ぼさないように業務を整備したりすることは、求められる配慮の一例です。

社内の安全衛生管理を推進する意義

安全衛生管理は「法令順守」以上の意味を持ちます。ここでは、安全衛生管理が企業活動にもたらす4つの重要な意義について確認しておきましょう。

労働災害の防止

安全衛生管理の第一の目的は「労働災害を未然に防止すること」です。

厚生労働省「令和5年の労働災害発生状況」によると、労災の発生件数は年々減少傾向にあるものの、今なお全国で1年に13万人以上の人が被災しています(休業4日以上の死傷者数)。

人材は企業にとって大切なリソースの1つです。労災により働けなくなったり、その周辺にいた人の意欲を下げたりする事態は避けねばなりません。

法令の定める内容を知りそれに従った対策を取ることが、労働災害防止の基本です。

従業員の健康管理

従業員の心身の健康を守ることも、安全衛生管理の大きな目的です。

従業員の心身の健康を守ることも、安全衛生管理の大きな目的です。

過重労働や長時間勤務による体調不良・精神的不調の増加が社会問題となっている中で、企業に求められる健康管理の範囲は年々広がっています。従来の定期健康診断の実施だけでは不十分な可能性があります。

定期的なストレスチェックや産業医面談などによるメンタルヘルス対策の強化などを加えると、組織の安定に直結するでしょう。積極的な健康管理活動を通じ、定着率向上や離職率低下といった効果も期待できます。

生産性向上・業務効率化

安全で健康な職場には、従業員が安心して働ける環境が整っています。作業中の不安や不快な要素が取り除かれれば、仕事のスピードや精度も向上するでしょう。

同様に、業務効率の改善にも貢献します。安全と効率はトレードオフではなく、両立可能な経営課題なのです。

企業の信頼性維持と社会的責務

安全衛生に真摯(しんし)に取り組む企業に対しては、社会からの信頼も厚くなります。

重大事故の発生は、企業イメージの低下や取引停止といった直接的な打撃だけでなく、採用活動への悪影響や株主からの批判など、企業全体のリスクを伴います。

一方で、安全衛生管理に力を入れている企業は、「働きがいのある職場」として外部から評価される可能性も高まるでしょう。

安全衛生管理の5つの種類

安全衛生管理は主に次の5つに分類され、「5管理」と呼ばれることもあります。

これらは「3管理(作業環境・作業・健康)」に「総括管理」と「労働衛生教育」を加えた体系で、「3管理」と定義する場合もあります。

1.作業環境管理

「作業環境管理」とは、職場の物理的・化学的な環境を快適に保つための活動です。例えば、粉塵や有機溶剤、放射線などの危険因子を扱う現場では、それらに長時間さらされないような事前対策を講じます。

さらに、あらゆる職場にとって、照明・換気・温度・湿度などを定期的に計測して最適なレベルに保つのも、重要な作業環境管理です。

2.作業管理

「作業管理」とは、作業の内容や手順などに関する管理のことです。正しい作業方法の確立と教育がポイントです。

主な取り組みは、防護服の着用や安全装置の設置、作業ルールの徹底などです。被災リスクが高い傾向のある新規担当者のほか、近年増加している高年齢や外国人労働者に対しても配慮の必要があります。

3.健康管理

「健康管理」は、従業員の心身の健康状態を把握し、現状に応じた対策を講じる活動です。

定期健診、有害物質の取扱者への特殊健診、ストレスチェックなどが含まれます。ほかにも、生活習慣病予防や休職者の職場復帰支援など、長期的な健康サポートの視点も欠かせません。

4.総括管理

「総括管理」とは、安全衛生の取り組み全体を統合的に管理する活動です。職場の安全衛生管理について基本方針を策定し、それに基づいた計画を立案して、施策の結果を評価します。

安全衛生委員会の運営なども含め、担当者や担当部門は、各部署ごとの取り組みを全社的に連携させる役割を担います。

5.安全衛生教育

「安全衛生教育」は、従業員が安全に業務遂行を果たすための知識・スキルを習得する教育です。対象者や自社の目的により、OJTや研修・講習など、さまざまな種類の教育があります。

一度きりではなく継続的に提供して、組織全体に安全意識を浸透させましょう。

安全衛生管理体制構築までの4ステップ

安全衛生管理を実効性あるものにするには、段階的な体制構築が欠かせません。次の4つのステップを参考に進めましょう。

安全衛生管理を実効性あるものにするには、段階的な体制構築が欠かせません。次の4つのステップを参考に進めましょう。

Step1.安全衛生方針の策定

まず最初のステップは、「安全衛生管理に関する基本方針を明文化すること」です。例えば「労働災害ゼロを更新」や「従業員の健康は企業価値の一部」などと、トップからのメッセージとして発信すると効果的です。

各自の行動指針となるものとして年に1回以上は見直し、継続的に全従業員に周知しましょう。

Step2.安全衛生委員会の設置

本記事の前半で述べた通り、常時50人以上の労働者を使用する職場では、業種により「安全衛生委員会」か「衛生委員会」、もしくはそれらを兼ねる「安全衛生委員会」を設置しなくてはいけません。

統括管理者や安全衛生分野の管理者、産業医、現場メンバーの代表者などで構成される組織です。

月1回は定例会議で現場の課題や対策を協議し、議事録の作成・周知などを通じて、職場全体の環境改善を促進する役割を果たします。

Step3.各担当者の任命

組織としての意思決定機関を整備した後は、実務を担当する人材の任命が必要です。

規模と業種に応じて、法令で義務づけられている以下のメンバーを選任します。

| 安全委員会の場合 | 衛生委員会の場合 |

| 統括安全衛生管理者(業種・規模による) | 統括安全衛生管理者(業種・規模による) |

| 安全管理者 | 衛生管理者 |

| 労働者代表(安全に関する知見を有する) | 労働者代表(衛生に関する知見を有する) |

| 産業医 |

委員会の設置義務がない50人未満の事業場でも、10人以上であれば、業種に応じて「安全衛生推進者」または「衛生推進者」選任が必要です。さらに、作業内容によっては、規模にかかわらず「作業主任者」の任命が義務付けられています。

Step4.安全衛生計画書の作成と周知(掲示)

体制の枠組みが整ったら、「安全衛生計画書」という形で年間の活動計画に落とし込みます。月ごとのテーマや実施内容、各施策の評価方法を明記します。

現場と連携したPDCAサイクルを回し、全従業員へ周知して活動を「見える化」するのが成功のポイントです。

安全衛生管理担当者の種類と役割

社内の安全衛生管理体制ならびに安全衛生委員会は、以下のようなメンバーが、それぞれの役割を担うことにより成り立っています。主な業務内容や責任範囲を紹介しましょう。

①総括安全衛生管理者

「総括安全衛生管理者」は、職場全体の安全衛生を統括する最高責任者です。通常は工場長や営業所長といった、職場の代表者が選任されます。全体を把握しながら、各担当者の活動を円滑に進められるよう調整します。

方針の策定や体制整備に関与するほか、事故発生時には現場の最終責任を負う立場です。

【設置義務要件】常時1,000人以上、または特定業種で500人以上が働く事業場

②安全管理者

「安全管理者」は、製造業、建設業などで、職場の設備や作業方法における安全確保を専門的に担当する技術者です。事故を未然に防ぐための専門的な知識と判断力が必要です。

現場巡視によるリスクの発見、作業手順の見直し、安全装置の点検、安全教育に携わります。

製造業・建設業などの特定業種で、常時50人以上が働く事業場

③衛生管理者

「衛生管理者」は、働く人の健康と職場環境の衛生面を管理する専門職です。国家資格であり、健康に関する専門知識と、現場の従業員への配慮を両立する視点が求められます。

作業環境の測定や職場巡視、健康診断の管理、ストレスチェックの活用支援などが、具体的な業務の1つです。

【設置義務要件】②で指定される以外の業種で、常時50人以上が働く事業場

④産業医

「産業医」は、従業員の健康を医学的な立場から支援します。産業医の意見は法的にも尊重されるべきもので、健全な職場運営において重要な立場です。

業務として、健康診断結果の確認と指導、長時間労働者への面接指導、職場巡視、衛生委員会への助言などを行います。

【設置義務要件】常時50人以上が働く事業場

⑤安全衛生推進者

「安全衛生推進者」は、従業員数50人未満の小規模事業場で、安全管理者や衛生管理者に代わって活動を担う担当者です。

現場の実務担当者や管理職が兼任するケースも多く、日常的な設備・機械点検やKY(危険予測)活動、掲示物の管理、安全衛生教育などを幅広く担当しています。

【設置義務要件】常時10人以上50人未満が働く事業場

⑥作業主任者

「作業主任者」は、危険または有害な作業の現場に必要な技術者です。高所作業や有機溶剤作業など、作業内容に特化したリスクへの判断力を求められ、免許や技能講習修了等法定の資格が必要となります。

作業員への指示、安全装備の確認、作業前の点検といった業務を通じ、現場作業の安全を直接的に担保します。

【設置義務要件】法令で定められた特定の危険有害作業を行う事業場

安全衛生管理体制図の作り方

安全衛生管理体制図は企業にとって重要なツールです。社内の体制を全従業員に分かりやすく示すものです。作成する際は、次の3つのヒントを参考にしてみてください。

体制図のサンプル

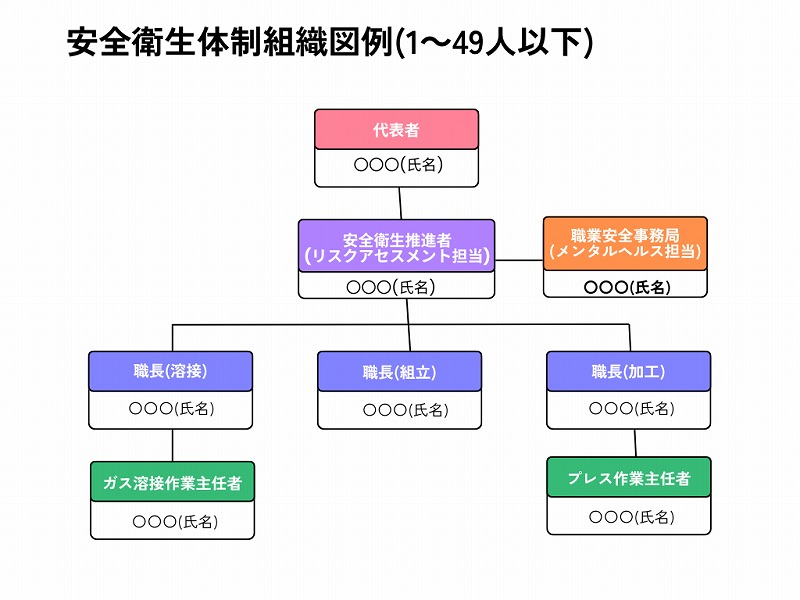

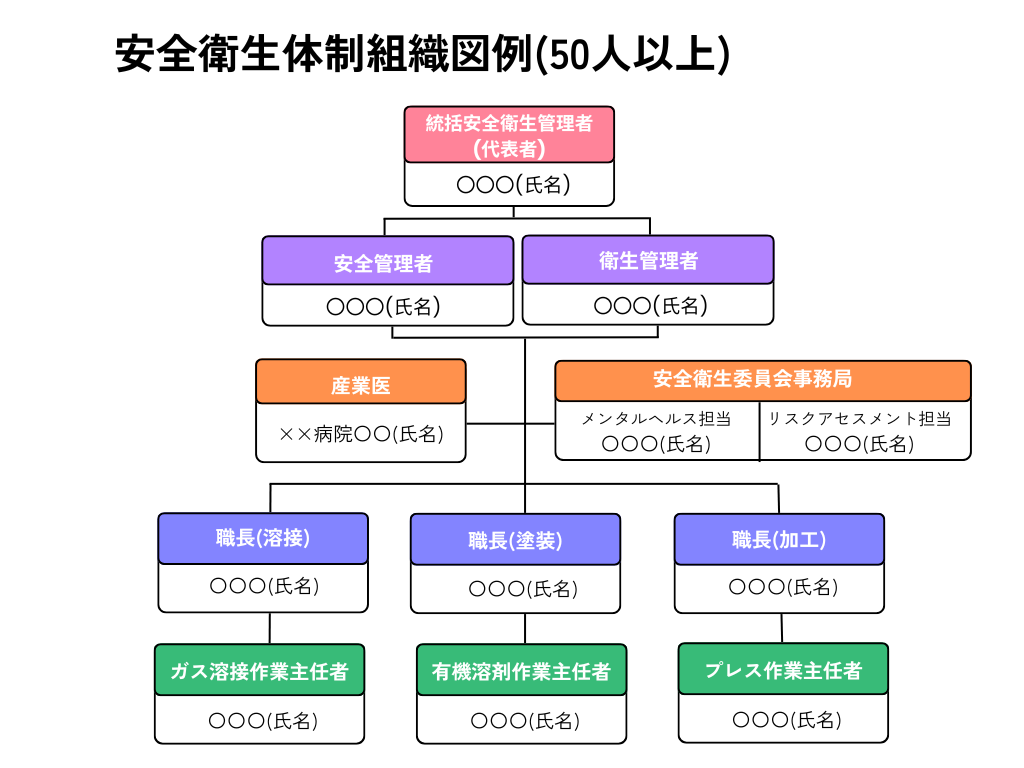

安全衛生管理体制図は、「総括安全衛生管理者」を最上位に、各担当者の氏名や関係性を明示したものです。自社の実情に合わせて、支店や工場単位で個別に作成する場合もあります。

①50名未満の安全衛生管理体制図

②50名以上の安全衛生管理体制図

厚生労働省や各地域の労働局、企業などが公表しているサンプルを参考に作成するのも良いでしょう。

エクセルを使う場合の作成方法・作成手順

体制図は、特別なソフトがなくてもExcelやPowerPointなどで作成できます。基本的な手順は以下の通りです。

- 担当者氏名や委員会の構成などについて、情報を整理しておく

(階層構造を意識して、一度手書きで下書きしてみるのがおすすめ) - 図形を選んで枠を作り、役職・担当者名を枠内に配置する

- 矢印や線で、役割や報告・連絡・指示系統を示す

- 見やすさやレイアウトを工夫し、完成したら関係者でブラッシュアップする

特に、初めて作成する場合は、労働局や業界団体が提供するひな型を活用するとスムーズです。

体制図を作成・更新する際のポイント

体制図は一度作成して終わりではなく、毎年または組織変更・人員移動時には必ず更新し、常に実態に合わせておくことが重要です。作成者以外でも閲覧・調整しやすい形式で、関係者にファイルを共有しておきましょう。

また、安全衛生委員会や社内会議などで定期的にチェックするようにすると、更新漏れが防げます。

安全衛生管理で生産性・信頼性を向上

安全衛生管理は、単なる法令対応ではなく、労働災害の防止や従業員の健康維持、生産性向上、企業の信頼性確保にも大きく貢献します。

この記事で紹介した4ステップや体制図の作成を参考に、自社に合った管理体制を構築しましょう。最初は小さな一歩でも、職場は着実に変わります。

あわせて読みたい

建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。

建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。

建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。

他の記事をみる

業務外の講師への取次は対応しておりません。