夏の労働災害の原因として上位にあるのが熱中症です。特に7~8月は、屋外で働く建設現場だけでなく、屋内の製造業でも作業中に熱中症で体調をくずす人が多くいます。

夏に開催される安全大会では「熱中症対策」に関する講話が定番となっており、労働災害の予防とともに、2025年6月から企業に義務付けられる「熱中症対策の法改正」についても周知する絶好の機会です。

今回は、熱中症の基礎知識や作業者・企業がすべき対策、災害事例、そして2025年の法改正で企業に求められる新たな対応内容を含めて、安全大会に役立つ情報をまとめました。

【監修】

【監修】

小宮勇人氏

建設業専門 安全育成コンサルタント

2025年6月、企業の熱中症対策が義務化へ

2025年1月30日、厚生労働省より「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」が公表され、2025年6月1日より、企業に熱中症対策の実施が義務化されることが示されました。

背景と目的

近年、熱中症による労働災害が深刻化しており、年間30人以上の死亡災害が報告されています。これは全労働災害死亡者の約4%にものぼります。従来は飲料水・塩分の提供にとどまっていた企業の義務に、今回の改正で早期発見と重症化防止の対策が明文化されました。

新たな企業の義務内容

- 早期発見体制の整備:労働者自身や周囲が異常を感じたとき、すぐに報告・対応できる仕組みを企業が整備・周知する。

- 重症化防止の措置:熱中症リスクがある作業において、作業中止・身体冷却・医療搬送などの具体的措置と手順を策定し、現場に周知徹底すること。

施行スケジュール

- 公布予定日:2025年4月上旬

- 施行日:2025年6月1日

この法改正を踏まえ、企業は社内規則の整備や教育研修の強化、現場対応マニュアルの見直しなど、早期の対応が求められます。

安全大会における「熱中症対策」講話の必要性

建設業の現場では、特に熱中症が原因の死亡者や業務上疾病者(休業4日以上を要する)が多いため、夏開催の安全大会では熱中症対策がほぼ必ず取り上げられます。

実際に、厚生労働省の「令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、2024年の熱中症による死傷者数は、2019年より増加し続け、1,195人と過去最高の数値となりました。さらに、業務別の熱中症死傷者数発生状況を見ると、製造業が227人でトップであり、次いで216人と建設業で多く発生しています。

一方で、2020~2024年の累計で見ると、一番熱中症死傷者が多かった業種は全体の20%にあたる建設業です。5年の累計で949人のうち52人が死亡しており、これは全体死亡者(133人)の39%に当たります。

このように建設業で熱中症を発症する人が多いのは、後述する熱中症に陥りやすい条件が建設業の現場にあることが挙げられます。実際に、以下のような熱中症による死亡事例があります。

- 個人宅の解体作業中、突然倒れ救急搬送。同日中に死亡

- アスファルトの舗装作業中、休憩時に近くの公園へ徒歩移動中に倒れ、救急搬送。翌日に死亡

こうした状況を鑑み、安全大会では熱中症の危険性を十分に周知し、死傷者を減らすよう呼びかける必要があります。

熱中症予防の基本原則

ここで、熱中症予防の基本的な対策について、熱中症が起こる仕組みと合わせて確認しましょう。

ここで、熱中症予防の基本的な対策について、熱中症が起こる仕組みと合わせて確認しましょう。

熱中症はなぜ起こるか

熱中症が起こるのは、体内で発生した熱を体外にうまく発散できないためです。通常、運動や仕事で体内に熱が発生すると、汗をかいて気化熱として発散したり、体の表面から空気中に熱を放散したりして体温調節を行います。しかし、高温多湿の環境や衣服をきっちり着込んでいる場合には、これらの調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうのです。

この間に水分補給をしないと、脱水症状が起き、汗の量が減ることで体温がさらに上昇。体温が40度以上になると死亡事故へとつながる原因にもなるので注意が必要です。

熱中症が起こりやすいのは特に35度以上の猛暑日で梅雨や雨の後で蒸し暑さを感じるほど湿度が高いときです。熱中症が起きやすい時期は7~8月で、時間帯も午後2~4時となっています(参照: 令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」)。

以下の対策に注意し、熱中症を防ぎましょう。

- 無理な量の業務を一度に行わない

- 急な暑さの日には、熱中対策を強化

- 水分と塩分をコンスタントにしっかり補給する

- 薄着や通気性の良い衣類を着る

- 体調不良時はきちんと休む

建設業で熱中症が起こりやすい理由

建設業で熱中症が起こりやすいのは、高温多湿の屋外での作業が多くなりやすいこと、怪我防止のために分厚い作業着を着て業務に従事する機会が多いことの2つが挙げられます。汗をかいても気化熱が発生しにくく、体表面からの熱も放散しづらいため、体温調節機能がうまく機能しないのです。

建設業で熱中症が起こりやすいのは、高温多湿の屋外での作業が多くなりやすいこと、怪我防止のために分厚い作業着を着て業務に従事する機会が多いことの2つが挙げられます。汗をかいても気化熱が発生しにくく、体表面からの熱も放散しづらいため、体温調節機能がうまく機能しないのです。

また、「少しくらい体調が悪くても休めない」と我慢してしまいがちなことも、建設業の現場での熱中症発生を増やしてしまいます。適切な水分・塩分の補給はもちろん、気分が悪いなど体調不良が起こったらすぐに休憩できる環境を整えましょう。

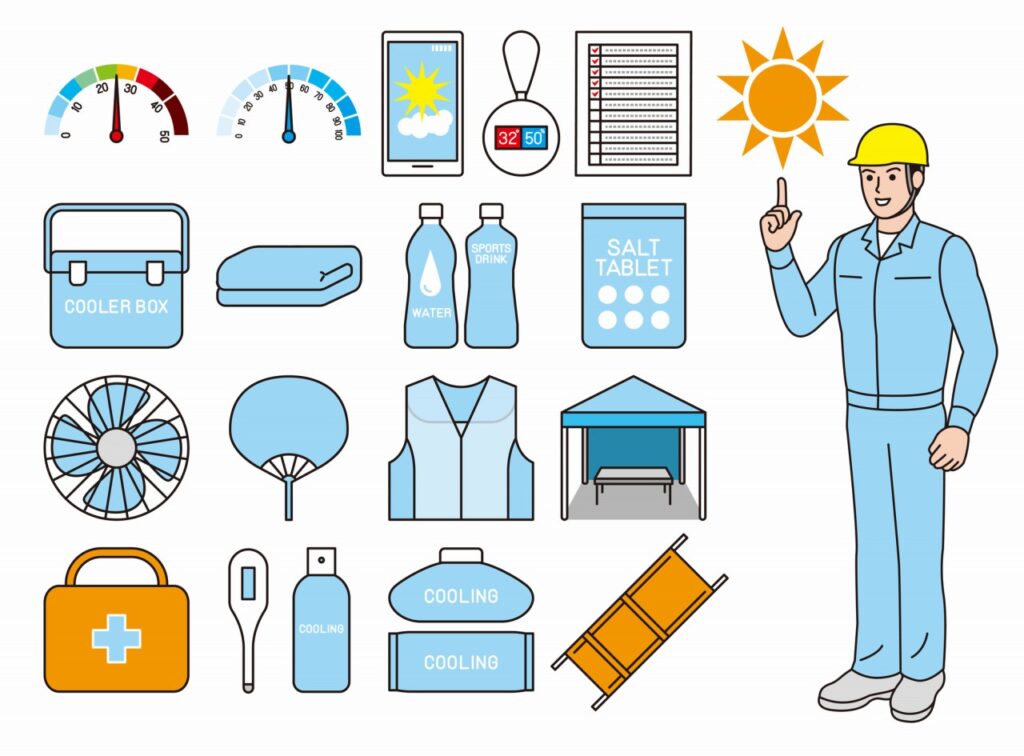

建設業の現場で行える熱中症対策

では、建設業の現場でも行える熱中症対策にはどのようなものがあるでしょうか。会社ができる対策、作業員が現場と普段の生活でできる対策の3つに分けてご紹介します。

では、建設業の現場でも行える熱中症対策にはどのようなものがあるでしょうか。会社ができる対策、作業員が現場と普段の生活でできる対策の3つに分けてご紹介します。

①会社ができること

会社ができる熱中症対策には、以下のようなものがあります。

- 作業時間の短縮

- 暑さ指数(WBGT値)などで暑さの状況を把握し、作業員に熱中症対策を周知徹底する

- 定期的に現場で熱中対策が確実に実施されているか、熱中症のような症状がでていないか、巡視する。

- 休憩室(休憩用車両、休憩用テントなど)や扇風機など、体温を下げられる場所の設置

- 冷蔵庫や製氷器など、冷却できる備品の設置

- 経口補水液など、効果的な飲料水の常備

暑さ指数(WBGT値)とは、気温と温度、輻射熱(日差しを受けている地面、建物、人体などから出ている熱)を考慮に入れ、蒸し暑さを数値化した指数です。WBGTが28℃を超えると熱中症発生率が急増することから、環境庁は4~10月の間、全国約840地点の予測値を算出し、公式サイトで発表しています。

毎日、このWBGTの情報を取得し、作業者に知らせるとともに、WBGT値が高い時には作業場に扇風機やドライミスト、遮光ネットなどでWBGT値の低減を図るようにしましょう。

②作業員が現場でできること

作業員が現場でできることは、こまめな休憩、水分・塩分の摂取などです。

- 最高気温35℃以上と予想された際は、いつも以上にこまめな休憩を心がける

- 水分・塩分に加え、経口補水液、塩飴やタブレットなどのミネラル分をこまめに補給する

- 建設車両を換気する

- 通気性の良い服を着る

特に、最高気温35℃を超えると熱中症が発生しやすくなりますので、普段以上にこまめな水分・塩分補給を行うとともに、体調不良を感じる前に適宜休憩を取りましょう。

③作業員が普段の生活でできること

熱中症を防ぐためには、作業員自身が普段から熱中症を起こしにくいような生活習慣をつけておくことが重要です。ぜひ、以下のことを心がけましょう。

熱中症を防ぐためには、作業員自身が普段から熱中症を起こしにくいような生活習慣をつけておくことが重要です。ぜひ、以下のことを心がけましょう。

- 栄養バランスの良い食事

- 早食いしない、食事を抜かない

- しっかりと睡眠をとる

- 半身浴などでぬるま湯にゆったりと浸かる。

- 帰宅したら、すぐに水分補給する

暑いと食欲が減退し、そうめんやそばなどあっさりした食事ばかりを食べてしまいがちですが、栄養が偏ると体調不良を起こしやすくなります。同様に、早食いや食事リズムの崩れも塩分・水分不足、エネルギー不足を招きますので、注意しましょう。

安全大会の熱中症対策講話にも活用できるおすすめのサイト

安全大会で熱中症対策を呼びかけるにあたり、活用しやすいおすすめサイトをご紹介します。対策マニュアルなど具体的な現場での対策に使えるもの、天候や気温などの各種情報サイトの2種類をそれぞれチェックしましょう。

①対策マニュアル・リーフレット

熱中症予防の対策事例、マニュアルなどでおすすめなのは、以下のサイトです。

【厚生労働省による各種資料】

○「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」

熱中症の仕組みや職場での具体的な予防対策、熱中症が起きてからの対処法を分かりやすく解説しています。基本のことが書かれてあるので、まずはこれを参照するとよいでしょう。

○熱中症の予防についてのリーフレット

職場で行うべき熱中症予防対策、応急処置の方法などがまとまっています。日本語の他、中国語や韓国語、英語、タイ語など14カ国の言語に対応したものや、障害にある方に向けての個別の対応策など書かれた資料もあります。職場に1つ、必ず配備しておきたい熱中症対策資料です。

【環境省によるマニュアル・ガイドライン】

○熱中症環境保健マニュアル

保健活動に関わる方々に向けた保健指導マニュアルです。熱中症の仕組みや発症時の処置、予防対策も詳しく解説されてあります。

○熱中症予防対策ガイダンス

環境省が推進する「熱中症予防対策ガイダンス策定事業」に関する資料がまとめられています。熱中症対策の考え方・進め方、実施した効果の検証、優れた取り組み事例が挙げられていますので、安全対策の講話にぴったりです。

②天候、気温など各種情報

天候や気温をチェックするためには、環境省・気象庁などが公開している情報サイトがおすすめです。

【環境省】

- 環境省熱中症予防情報サイト…各地の暑さ指数(WBGT値)の予報をチェックできる

- 熱中症警戒アラート…環境省・気象庁共同のアラート。熱中症の危険性が極めて高くなると予測されたとき、情報を発信する

【気象庁】

安全大会で熱中症対策を紹介し、注意喚起につなげよう

建設業や製造業では、熱中症による死傷者数が他業種と比べて多く、作業員一人ひとりの意識と行動が対策の鍵となります。安全大会では、具体的な事例や対策を交えて熱中症の危険性を再認識させるとともに、企業側が取り組むべき体制整備や設備導入などもあわせて紹介しましょう。

特に2025年6月1日からは、企業による熱中症対策が法的に義務化されるため、講話内容にはこの法改正の背景や新たに求められる具体的対策(早期発見体制・重症化防止措置など)も盛り込み、従業員・管理者双方の意識向上を図ることが重要です。

厚生労働省や環境省が発行するマニュアルやガイドライン、WBGTなどの暑さ指数情報を活用しながら、安全大会を通じて「命を守るための知識と行動」をしっかりと浸透させましょう。

法改正をチャンスととらえ、企業全体での安全管理体制の強化と、作業環境の見直しを進めていくことが、死傷者ゼロへの第一歩です。

小宮勇人 こみやゆうと

建設業専門 安全育成コンサルタント

建設業の若手社員の「自主性」「責任感」を育てる専門家。「人材育成」「人材確保」のカギは魅力的な職場環境!をモットーに、飲みながら学ぶ「のみーティング」や「笑みーティング」という楽しく学ぶ独自スタイルが特徴。10年以上の現場経験と、1,000時間以上の研修等を活かした人材育成が好評。

|

講師ジャンル

|

実務知識 | 安全管理・労働災害 |

|---|

プランタイトル

元現場監督が伝える

嬉しさが増えるワンランク上の安全作業

~ ヒューマンエラーを減らし、ゼロ災害へ ~

あわせて読みたい

労働災害防止を目的に毎年開催される安全大会。安全大会の実行役員…

夏と冬に開催される安全大会。当大会を開催する目的や意義は共通で…

日々の労働環境を見直し、安心して仕事に取り組むためにも重要な機…

他の記事をみる

業務外の講師への取次は対応しておりません。