教義や経典を持たず、多神教という世界の宗教の中でも稀な性質を持つ神道。日本最古の宗教であるものの、その細部まで知る日本人はそれほど多くありません。しかし、神道は日本人の生活やアイデンティティに深く関わっているのです。

教義や経典を持たず、多神教という世界の宗教の中でも稀な性質を持つ神道。日本最古の宗教であるものの、その細部まで知る日本人はそれほど多くありません。しかし、神道は日本人の生活やアイデンティティに深く関わっているのです。

今回は大阪府にある服部天神宮の神主、加藤大志(かとう たいし)さんに、神道の魅力と、現代の暮らしや仕事に通じる考え方についてお聞きしました。

祖父の歴史に感じた使命。神道をより知るために海外へ

▲加藤さんが神主を務める服部天神宮(大阪府豊中市)。”足の神様”として知られている(引用:服部天神宮公式サイトより)

――加藤さんは慶應義塾大学商学部をご卒業されていますよね。元々はご実家の服部天神宮を継ぐ気はなかったのですか?

加藤 そうですね。大学入学のタイミングまでは神職を継ぐ気はありませんでした。家族から継ぐように言われたこともなく、母にはむしろ「神職以外の可能性を探った方がいいんじゃない?」と言われたこともありました。

家に縛られている感じもなく、「自由に生きていければ…」と思っていましたが、その一方で、神社という存在は常に心の片隅にあったように思います。

――ご家族から望まれたわけでもなく、なぜそこから神職の道に進むことを決めたのですか?

加藤 きっかけは祖父の伝記を読んだことでした。私の家系は代々神職を務めています。私で22代目なのですが、服部天神宮の神主になったのは祖父の代からです。

祖父の就任当時、服部天神宮の社殿は半壊状態でした。それを当時21歳くらいだった祖父が、村の人たちと協力して再建したのです。自分と同じくらいの年齢で御本殿を再建した祖父に感銘を受け、「ここで続けられてきたものを大切にすることは、自分にしかできない役目なのかもしれない」と感じました。

それと同時に直感的に感じたのが、「おもしろそう」ということです。就職活動で様々な企業を拝見しましたが、私には神職が一番魅力的に映りました。

私の大叔父は他の神社で宮司を務める傍らで学者をしており、海外での会議にも出席しています。そんな大叔父の姿を見て、「伝統は同じことを繰り返すだけではなく、新しい可能性を切り開きながら守ることもできるのかもしれない」と感じるようになったのです。

――そこから神職の資格を取得された後、ロンドン大学に留学されていますよね。なぜ留学されたのですか?

加藤 大きなきっかけは、外国の方から「公園の木と神社の御神木は何が違うのか」と問われたことです。それを聞いて、「日本人にとっては当たり前の感覚でも、外国人からは違う見方になる。海外に身をおけば、神道や日本文化についてより深く感じられるのではないか」と感じ、ロンドン大学で神道研究をされている先生の元に留学しました。

変わりながら守る。伝統を受け継ぐ者としての挑戦

▲「飛脚まらそん」で祈り輪を納める様子(引用:飛脚まらそん公式サイトより)

――「飛脚まらそん」や「服部足祭り」という新しいイベントを発足されましたが、これはどのようなイベントですか?

加藤 足の神様である服部天神宮には、足に関する悩みを抱えた方々が多く参拝されます。神社は本来祈りを捧げる場所ですが、足に悩む参拝者の方々のために、科学技術の観点からも支援できることがあるのではないかと考えて生まれたのが「服部足祭り」です。

「服部足祭り」には、私が信頼する足専門の病院や企業の方に参加していただいており、足に悩む方々とのご縁が繋がる場となっています。

一方「飛脚まらそん」は、参拝されるランナーの方々のためにできることを考えて立ち上げたイベントです。

「飛脚まらそん」の最大の目的は、人を想うことです。人の想いが詰まった手紙や物を運んでいた飛脚のように、「想いを乗せて走ること」を大切にしています。そのため、タイムも測らず、表彰もしません。

ランナーは“祈り輪”と呼ばれる腕輪と共に走り、周回毎に願掛け所に納めていきます。祈り輪を納める際に祈る方も多くいらっしゃいます。

――現代版の御百度参りのようで素敵ですね。

加藤 実はその御百度参りをイメージして作られたものなんです。周回コースには、カラーコーンの代わりに百度石が設けられています。これには御百度参りのように何度も周回していくことで、想いをより深く、強くしていくという意味が込められています。

――なぜそのような新しいイベントを立ち上げようと思われたのですか?

加藤 私は「伝統文化を守ることは、変わり続けながら変わらないものを守っていくことだ」と学びました。時代とともに変わるべきこともあれば、決して変えてはいけないこともあります。私たち服部天神宮も、現代の生活文化の中で何ができるかを常に考えなければいけないと感じていました。

今の時代、神社で新しいお祭りが立ち上がることはあまりないため、珍しく見えるかもしれません。しかし、長い目で見れば、それは普通のことだと思っています。今はまだ3回目の新しい催しですが、100年後には伝統になっていくことでしょう。続けることが大切だと思っています。

日本人の生活に根付く神道的習慣

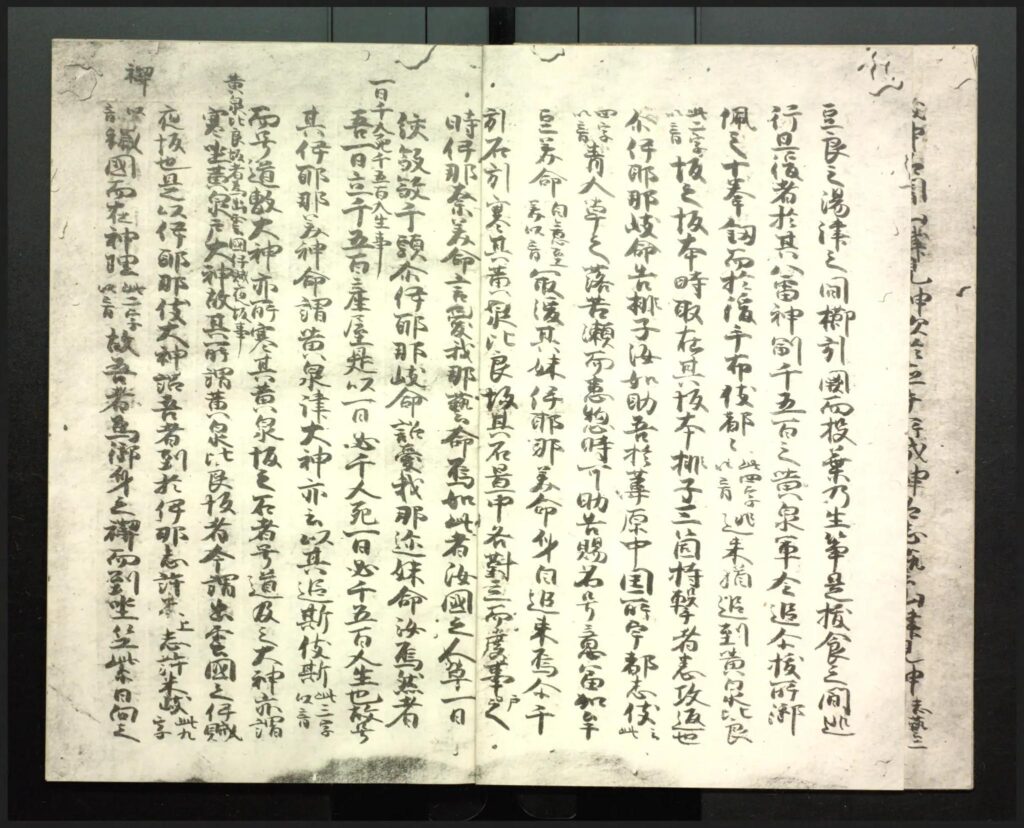

▲cap/古事記に書かれた「青人草(あおひとくさ)」の表記。(画像中央上段)(引用:国立国会図書館デジタルコレクションより)

――加藤さんは「世界宗教者平和会議」の日本青年会副幹事長もされていらっしゃいますね。こちらではどのような活動をされているのですか?

加藤 「世界宗教者平和会議」とは、さまざまな社会問題に対して宗教間で連帯し、解決に向け動いていくための国際的な会議です。私はまだ解決に向けて具体的に動くというよりは、世界の宗教者の方々と交流を深め、知見を深めている段階です。

ただ、今後は、神道はより大きな役割を担っていくのではないかと考えています。神道には、仏教やキリスト教、儒教など、様々な宗教や文化と調和し、共存しながら発展してきたという歴史があります。

また、日本の“赦し”の考え方にも、世界の宗教者の方々は注目されているようです。世界中で分断が深まりつつある現在、日本人や神道の調和や赦しの力は、大きな可能性を秘めているように思います。

――世界の宗教と関わってこられた上で、神道の「ここがおもしろい」と感じた点はありますか?

加藤 神道には、“人間中心ではない”と考え方がありますが、これは非常に大切な考え方のように思います。たとえば『古事記』で人間が「青人草(あおひとぐさ)」と表現されています。これは、“人間は自然の一部である”という神道の根本的な価値観を表しています。。

世界の多くの宗教は、人間の悩みをどう解決するかを主眼に置いていますが、神道では個人の悩みに直接アプローチすることはありません。「あらゆるものの関係性の中に自分もいる」という考え方なので、個人単位ではなく集団で悩みを解決していくという考え方なのです。

――例えば天候不良や災害にも、皆で神様を祀る・鎮めるといった動きになりますよね。

加藤 私たちが生きていくためには、どうしても自然の力が必要です。しかし、自然の全てが人間にとっていい結果をもたらすわけでもありません。畏れ敬う気持ちを持ち、自然と共にあろうとすることは、今まさに大切にすべき考え方ではないかと思います。

――日本では「お天道様が見ている」や「もったいない」という言葉が日常でもよく使われますが、これも神道のそのような考えに基づいているような気がしますね。

加藤 そうですね。そのように、神道の自然に対する畏敬の念が生活習慣に落とし込まれている例が、日本にはたくさんあります。

「お天道様(太陽)が見ている」という言葉は、非常に分かりやすい例だと思います。日本人には、特定の宗教に所属するという概念があまりありません。しかし、太陽が神聖であるという感覚は、神道という言葉を知らずとも、日本人の中にあるものではないでしょうか。

過去から現在、未来へと紡ぐ共生の思い

――加藤さんは神道の考えをウェルビーイングや経営に活かすことを提唱していらっしゃいますが、具体的にはどのように活かすことができるのでしょうか?

――加藤さんは神道の考えをウェルビーイングや経営に活かすことを提唱していらっしゃいますが、具体的にはどのように活かすことができるのでしょうか?

加藤 神道には“中今(なかいま)”という言葉がありますが、これは「過去の積み重ねにより今があり、今の積み重ねが未来に続いていく」という考え方です。

情報量の多い現代では“今”に捉われてしまいがちですが、“中今”のように、自分自身の時間を長期思考として見ることで、ウェルビーイングに繋がっていくのではないかと感じています。

これは経営に関しても言えることです。経営において、自分たちの利益だけを考えていては続かないことは多いと思います。

例えばお祭りも、コストを考えればしないほうがいい場合もあるかもしれません。それでもその祭りを楽しみにしている人々がたくさんいて、みんなで神輿を担いでいくことで、その神社が”みんなの神社”になっていくのです。

現在の企業経営では、利益を最優先せざるを得ない部分もあるとは思います。しかし長く続いてきた企業は、自分たちのことだけでなく、地域社会にとって何が大切かという視点を持っていると思います。

――会社のカルチャーを作っていく上で、神道や神社経営の考えは役立ちそうですね。

加藤 そうですね。会社の文化や理念を作る上で役立つ知恵が、神道にはたくさんあります。実際に、会社の軸を作るヒントとして神道の思想を求めている方は多いです。神道の視点を取り入れれば、会社単体だけでなく、日本や日本文化というより太い幹で、会社について語れるのではないかと思います。

――講演会では、どのようなお話をされていらっしゃいますか?

加藤 最も多いのは、ジェネラルに神道と日本文化の関係性を話してほしいというご依頼です。神道が世界の宗教においてどれだけ特異な宗教なのかという点から、日本人の日常生活に神道的要素がたくさん隠れているというお話をよくさせていただきます。また、「足祭り」や「飛脚まらそん」など、現代の神社における取り組みについてお話しすることも多いです。

私の神主としてのミッションの1つは、神道的なものを現代社会に落とし込んでいくためのつなぎ役をすることだと考えています。講演会でお伝えすることによって、神道的要素を日々の生活や企業文化などに役立てていただけたら非常にうれしいですね。

――最後に、加藤さんの夢をお聞かせください。

加藤 私の夢は、分断が深まりつつある世界の中で、少しでも人々が繋がっていける世の中を築いていくことです。これは私だけの願いではなく、過去から受け継がれてきている思いだと感じています。そして、この思いを次世代に繋げていくことも、私の大切な役割の1つではないかと考えています。

神道は宗教というよりも「生き方」だと私は捉えています。その根底には、“色々なものを受け入れながら調和し、共に歩んでいく”という日本人ならではの精神性があります。

現代は、多様性の時代でもありますが、違いも受け入れて、共に生きていく大切さを伝えていきたいです。

――貴重なお話をありがとうございました!

加藤大志 かとうたいし

服部天神宮 禰宜

世界宗教者平和会議日本青年会 副幹事長

慶應大卒、國學院神道学・ロンドン大宗教学修了。太宰府天満宮にて修行の後、服部天神宮22代目神職に奉職。世界宗教者平和会議日本人最年少参加、G20宗教サミット日本代表など。現在、世界宗教者平和会議日本青年会副幹事長を務め、世界の宗教者と連携し、社会問題解決に向けた活動に尽力中。

|

講師ジャンル

|

ソフトスキル | リーダーシップ | 意識改革 |

|---|---|---|---|

| 文化・教養 | 文化・教養 |

プランタイトル

神道と経営 ── 調和と共生のリーダーシップ

講師候補」に登録されました

講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました

講師候補」から削除されましたあわせて読みたい

ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…

FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…

現代社会にとって、多様性は重要なテーマの1つです。多様性社会を…

他の記事をみる

業務外の講師への取次は対応しておりません。