少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。

少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。

専門スキルを持つ副業人材の活用は、新しい経営選択の一手として注目されています。必要な課題に、必要な時間だけサポートを得られる一方、「マッチングは本当にうまくいくのか?」など、不安を抱える企業も少なくありません。

今回は、大企業の会社員でありながら、副業プロ人材として200社以上の企業を支援し、自ら経営者としても活躍する”副業人材活用のプロ”砂川大輔(すながわ だいすけ)さんに、副業人材の導入前に知っておきたいポイント、副業市場の「今」について、お聞きしました。

※本記事の内容は2025年11月時点のものです。

会社員・副業人・経営者の3つの顔を持つ副業人材活用のプロ

――会社員に加えて、副業をはじめられたきっかけをお聞かせください。

――会社員に加えて、副業をはじめられたきっかけをお聞かせください。

砂川 最初はあくまで、ビジネスマンとしての危機感がきっかけでした。当時アマゾンジャパン合同会社でマーケティングコンサルタントとして働く中で、人間の業務がAIやロボットに代替される様子を目の当たりにしました。

「機械にできることは機械に任せればよい」という企業思想のなかで、“1ビジネスマン”としての価値は陳腐化してしまうのではないかと危機感を持ち、プライベートの時間を使って、個人としても必要とされる存在になろうと動き始めました。国が大々的に「副業解禁」を推進しはじめる前の頃です。

――副業者としては200社以上の企業に伴走されてきたとのことですが、どのようなことをご専門にされてきましたか?

砂川 当初は、持っていたスキルを使って中小企業様の課題の抽出や施策の検討に際するデータ分析を行っていましたが、現在は主に企業機能の立ち上げに取り組んでいます。たとえば、大企業であれば既に備わっている、営業・製造・人事・マーケティング・内部監査といった基本的な機能が中小企業では整っていない場合が多いんです。

そのような仕組みを立ち上げる「内製化」(*1)を専門分野としています。200社以上のクライアントに伴走してきた経験から視野が広がり、現場で通用する実践的な仕組みづくりや、支援先企業のスタッフが一体となって動けるチーム作りの技術が磨かれていきました。

※1 内製化 企業が外部委託やサードパーティに依存せず、自社内で業務を遂行すること

――現在、運営中のオウンドメディア「副業人材活用ラボ®」では、副業経験者の立場から副業人材の効果的な活用法を経営者向けに発信されていますが、これまでになかった新しい発想のように感じます。

また、経営されているトトノエルジャパン合同会社では、経営・営業・人事・マーケティングの4つの主要機能の内製化やコンサルティングなどを主とされていますが、具体的なサービス内容について聞かせてください。

▲経営者向けに副業人材活用術を提案している「副業人材活用ラボ」のオウンドメディア

砂川 (お困りのことがあれば)もう何でも屋です(笑)。ありがたいことにご愛顧いただき、クライアント様が増えたことで法人化したのが現在のトトノエルジャパン合同会社の成り立ちです。個人としての信念であった「よいものが正当に評価される社会づくり」を同社のビジョンとし、お客様に徹底的に伴走する、泥臭いコンサルティングを心がけております。

▲中小企業のコンサルティング支援で 「プロフェッショナルアワード」を受賞

副業人材活用のプロが見る、副業市場の「今」と「未来」

▲イメージ画像

――現在は働き方改革の進展もあり、政府も副業を後押ししています。今後のマーケットの広がりや需給バランスなどについてどのように感じられていますか?

砂川 しばらくは雇い手優位のいびつな需給バランスのまま市場が拡大していくとみています。

日本の労働力人口は7000万人に迫る一方で、法人企業の数は200万社に満たない状況です。近年は可処分所得の減少もあり、「少しでも収入を増やしたい」と考える会社員が増えています。実際、副業者を募ってみると10人以上応募がすぐに集まります。

さらにつけ加えますと、応募者の経歴も素晴らしいです。たとえば、東証プライム市場上場企業の部長クラス以上の役職の方が月3万円の案件に応募している例もあります。私自身も副業人材を募集・採用していますが、クライアント企業にも「こういう人材は副業人材というプールから採用するのが合理的です」と提案することもあります。実際に採用候補者の顔ぶれを見た経営者の方は、皆さん驚かれますね。

――2027年には「希望するすべての人が副業できる社会」を目指して、政府が環境整備を進めています。実現に向けて展望や課題をどのように感じておられますか?

砂川 今後の展望としては、大企業から中小企業へと「優秀な人材の労働時間が再分配」されていくと思います。副業者を積極的に活用しているのは主に中小企業であり、雇い手優位な状況の中で、採用される副業者のほとんどはハイスペックハイキャリアな人材です。中小企業経営者にとっては好ましい状況ですが、落とし穴もあります。

――それはどんなものでしょうか?

砂川 副業人材に限らず、外部に頼りすぎると倒産リスクは高まるんです。

本来、自社が確立すべき重要な機能の立上げや運営をアウトソーシングしてしまうと、ノウハウが社内に蓄積されず、環境変化に適応できない脆弱な組織になってしまいます。また、アウトソーシングのコストや、他社も同じサービスを利用するため差別化が難しくなり、収益性が悪化してしまいます。ですから、副業人材はあくまで「企業機能を立ち上げる、内製化の道先案内人」として活用することをおすすめします。

年収3000万超えの人材が月3万円で戦力に!?

悩める企業と副業人材のマッチング

▲イメージ画像

――どんな課題をもった企業と副業人材がマッチングしやすいでしょうか?

砂川 マッチングにあたり、企業が抱える課題の種類はさほど問題になりません。それほどに副業希望者が溢れているからです。ただし、副業者をうまく活用する企業とそうでない企業では、業績の伸び率に大きな差が出ます。実際、私の支援先でもその傾向が顕著です。

―― これまでに伴走された企業事例から印象に残ったエピソードを1つお聞かせください。

砂川 とある製造事業者様とのお仕事です。非常にレベルの高い精度の金型を作っており世界の名だたるグローバル企業から注文が入るなか、生産力の向上が課題ということがありました。

問題点を整理すると、製造マシンの不足のほか、製造スタッフの採用力の低さがボトルネックになっていたのです。調査してみると、求職者が情報収集の主としている採用サイト自体が存在していなかった。そこで、現代の苛烈な人材獲得競争にも耐えうるクオリティの採用サイトを構築しました。

結果、応募者の数が3倍増加しました。

採用力を上げれば、当然生産力が上がって売り上げも増えることは社長もご存知でしたが、では採用力を上げるためには自社に何が不足しているか?がわかりかねていらっしゃったのです。

これまで、50代の応募者が多かったのですが、採用ターゲットを明確にし、魅力的な情報を採用ページで発信したことで、30代の比較的若い方からの応募比率を増加させることもできました。なお、採用サイトを立ち上げた後、オーナー権限と運営ノウハウは依頼主企業に移譲しています。

―― 副業活用に関心のある企業様へむけ、一歩踏み出すきっかけとなるメッセージをお願いいたします。

砂川 「年収3000万を超えるほどの優秀な人材にも、月数万円で働いてもらえる」。これが副業人材活用のリアルです。

中小企業にとって、副業人材の活用は数少ない企業優位の一手だと感じています。採用するかどうかは後で決めても構いません。まずは募集を出し、最初の面接だけでも実施してみてください。きっと「この人の力を貸りたい」と思える人材に出会えるはずです。

地方・中小企業への追い風が吹く今、外部プロを活用しながら自社の力を育てる

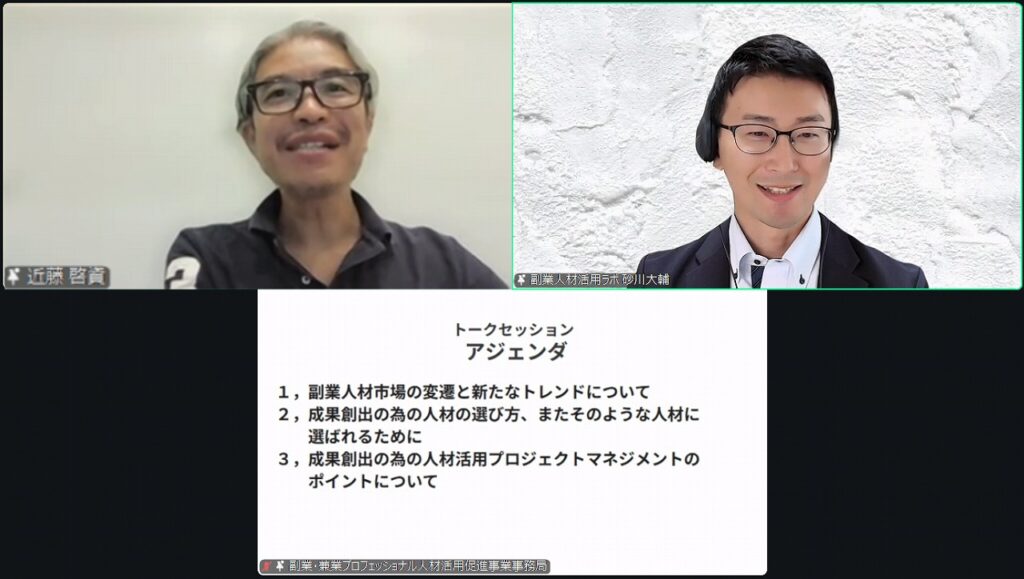

▲高知県でのオンライン副業・兼業プロ人材活用セミナーの様子

―― 砂川さんは講演プランを複数お持ちですが「副業・兼業人材の活用術」の講演ではどのようなお話をされているのでしょうか?

これまでご支援させていただいた200社を超える企業の事例から成功と失敗の両面を抽出し、うまくいくコツをお伝えしています。慢性的な人手不足の中、限られたリソースで成果を出す鍵は「外部プロの力をどう引き出すか」です。

やはり外部の人が新しく入ってくるというのは企業にとっては負荷がかかるものです。特に負担が大きいのは現場の社員の方々です。中小企業ではその過程において離職リスクにも気を配る必要があります。

講演では、成功事例に共通する原則を、「依頼の考え方」「関係づくり」「進め方」という3つの観点で整理。小さく試しながら成果を広げる現実的なアプローチを、業界や規模を問わず活用できる形でお伝えしています。

―― 特に伝えたいポイントはありますか?

砂川 副業人材の活用は、中小企業が優位に立てる数少ない市場だということです。有効に使えばこれほど力強い選択肢はありませんが、同時にリスクも存在します。そこをお伝えするのが私の講演での役割だと思っております。

リソースに限りがある中で、過度に外部に依存することなく、あくまで内製化を進めること。そして、景気の変動に強い企業体質をつくるために、副業人材をどう活かすか。

その実践的なヒントを、講演ではお伝えしています。

――どのような方に「副業・兼業人材の活用術」の講演を聞いてほしいとお考えですか?

砂川 地方の中小企業経営者の方々に聞いていただきたいですね。地方では、そもそも働ける世代が少ないうえ、優秀な人は都市部に流出してしまう傾向にあります。結果として、人材不足にあえぐ中小企業が非常に多い。

そういった中で、大企業で経験を積んだ人材を副業として迎え入れることは、地方企業にとって大きなチャンスです。

「よい製品・よいサービスを持っているのに人が足りずに事業が止まってしまう」ーーそんな企業を一社でも減らしたいと思っています。

――最後に、砂川さんの夢をお聞かせください。

砂川 私の夢は「よいものが正当に評価される社会」を実現することです。これまで、どれほど優れた製品やサービスを提供していても世間に知られず、事業が終わってしまうケースを数多く目にしてきました。

私の使命は、すべての事業者が一度はお客様の目に触れ、選択肢となる機会を得られる社会をつくることです。

誰もが、自らの強みや個性を発揮して価値を届けられる。そんな多様性に富んだ社会づくりを、これからも目指していきたいと思っています。

――貴重なお話をありがとうございました!

砂川大輔すながわだいすけ

ライフコーチ ONE LIFE代表取締役

副業人材活用の専門家。大企業の正社員をしながら、副業者としても200社超の企業へ経営支援を行う。成果に直結する副業・兼業プロ人材活用法に定評があり、内閣府資料にも掲載。副業人材活用の専門メディア「副業人材活用ラボ」や講演を通じて副業人材の活用術を伝えている。

プランタイトル

セルフマネジメント×複業の両立術

講師候補」に登録されました

講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました

講師候補」から削除されましたあわせて読みたい

少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。 専門ス…

ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…

FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…

他の記事をみる

業務外の講師への取次は対応しておりません。