講師の皆さまの独自性や魅力をご紹介する「講師のヨコガオ」。

講師の皆さまの独自性や魅力をご紹介する「講師のヨコガオ」。

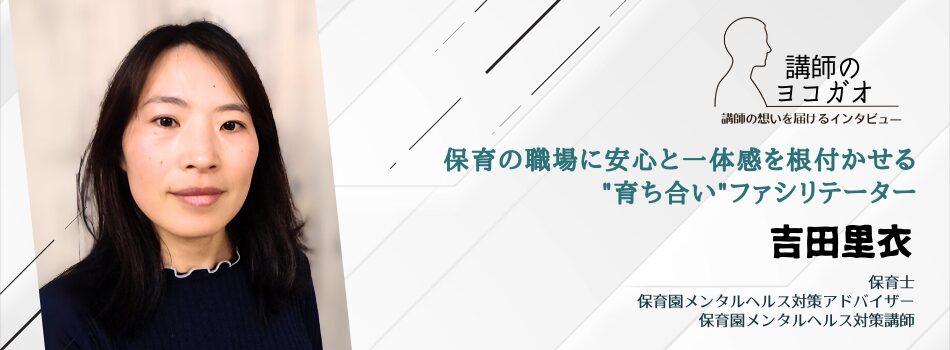

今回は、“大人も子どもも関わり合って育ち合う社会”を目指して活動している保育士であり、保育園メンタルヘルス対策アドバイザーである吉田里衣さんにお話を伺いました。自己理解、他者理解の大切さが伝わる内容となっています。

大学卒業後、学習塾に就職し、子どもの成長や心の発達に関心を持つ。独学で保育士資格を取得し、児童養護施設と保育園に計12年間勤務。職員が不安やストレスを感じる保育現場の課題解決のため起業、メンタルヘルス対策や、保育者同士の繋がり・学び合いを通して、安心して働ける職場づくりに尽力。

――講演活動を始められたきっかけをお聞かせいただけますか?

吉田 保育の仕事は、子どもたちが日々成長する姿を間近で見ることができる、喜びの大きい仕事です。しかし、その喜びを感じることができない状況にある保育者を何人も見てきましたし、私自身も経験してきました。

子どもたちの一番身近にいる大人が、ストレスや不安に押しつぶされることなく、安心して子どもと向き合えるような職場環境を当たり前にしたいという思いから、現在の活動を始めました。

――講演を続ける中で、心がけていらっしゃることや大切にされているスタンスをお聞かせください。

吉田 人は生まれ持った体質や性質があり、同じ物事に対して違った感じ方をするものです。誰でも、独自の考え方や価値観を持っています。

私は講師という立場ではあっても、一方的に教える側でいるのではなく、受講者の方とともに考え、学び合う姿勢を持ち続けることを意識しています。

――講演を通して、参加者の方々にどのようなことを伝えたいとお考えでしょうか?

吉田 参加者の方々に「自分自身の気持ちを理解し、受け入れることの大切さ」を伝えたいと考えています。

保育の仕事は、子どもたちの成長を間近で見られる喜びがある一方で、ストレスや不安も感じやすいものです。まずは自分自身の心に目を向け、どのような感情を持っているのか、その感情はどこからくるのかを理解することが、自分自身を大切にすることにつながります。

また、人はそれぞれ異なる考え方や感じ方を持つことを理解し、自分だけでなく、ともに働く仲間や子どもたちのありのままの姿を受け入れる姿勢を持つことも大切です。

自分自身、そして他者を受け入れることで、保育の現場に安心感が生まれ、大人も子どもも共に育ち合う関係性を築いていけることをお伝えしたいです。

――講演や研修を検討されている主催者様へメッセージをお願いします。

吉田 私たちは、非常に理性的に行動しているように見えますが、実は多くの行動は感情に影響を受けています。「気が散る」「気の迷い」「気にさわる」等々、職場で起こる小さなミスやトラブルは「気=意識の乱れ」から起こっています。頭では分かっているのについやってしまうこと、逆にどうしてもできないことはありませんか?

子どもの姿を観察していると、人間が本来持っている欲求や性質がよく分かります。理屈では解決できない欲求を抱いてしまうのが私たち人間です。

子どもの発達や心理学を通して人間を理解し、自分自身や他者を許して受け入れることができるようになれば、ともに育ち合う関係性を作ることができます。

「職員に学ばせたい」ではなく、「職員とともに学びたい」とお考えの主催者様、ぜひお声掛けをお待ちしております。

講演では、ご自身の保育現場でのご経験と、身体と心の発達を踏まえた科学的知見や心理学をもとに、自分自身、そして仲間を受け入れ、理解を深めることの大切さを伝えていらっしゃいます。

多様性や個性を認め合うマインドを持つことで、子どもも大人も安心できる環境づくりを後押しします。

あわせて読みたい

講師の皆さまの独自性や魅力をご紹介する「講師のヨコガオ」。 今…

講師の皆さまの独自性や魅力をご紹介する「講師のヨコガオ」。 今…

講師の皆さまの独自性や魅力をご紹介する「講師のヨコガオ」。 今…

他の記事をみる

業務外の講師への取次は対応しておりません。