新しい何かを始めようとする時、周りからは多かれ少なかれ抵抗があるものです。しかし、それを乗り越えなければ、成功へは繋がりません。ただがむしゃらに乗り越えるだけではなく、そこには新しい発想やニーズを見つめ直すことが必要になります。

新しい何かを始めようとする時、周りからは多かれ少なかれ抵抗があるものです。しかし、それを乗り越えなければ、成功へは繋がりません。ただがむしゃらに乗り越えるだけではなく、そこには新しい発想やニーズを見つめ直すことが必要になります。

新しい発想やアイデアはどこに転がっているのか。

そのヒントは、時代を牽引してきたビジネス界のリーダーの経営理念や考え方を学ぶことで見えてくることもあります。

スティーブ・ジョブズ氏やビル・ゲイツ氏などIT業界の先駆者たちにインタビューを行ってきたITジャーナリストの大谷和利さんから、時代のリーダーが語った発想法や成功の秘訣を教えていただきました。

ジョブズ氏が成功者と呼ばれるようになった発想法や説得術、ロボット掃除機ルンバを開発したiRobot CEOコリン・アングル氏の家庭教育の秘密、また、IT業界におけるインドと日本の在り方についてなど、ビジネスマン必読の内容となっています。

※本記事の内容は2023年1月時点のものです。

小さな箱型のIT機器に感じた大きな未来への可能性

――大谷さんは40年以上ITジャーナリストをされているわけですが、最初にコンピュータに触れたのはいつ頃でしたか?

――大谷さんは40年以上ITジャーナリストをされているわけですが、最初にコンピュータに触れたのはいつ頃でしたか?

大谷 コンピュータというものが世に出てきたのは1970年代後半で、ちょうど私が高校生から大学生にかけての頃でした。米国オクラホマ州立大学で機械工学を学んでいたのですが、そのときに初めて大型コンピュータに触れ、帰国後にパーソナルコンピュータを手に入れました。

当時の大型コンピュータは画面もなければ音も出ませんでしたが、パーソナルコンピュータは、テレビ画面に絵が映り、ビープ音も出る仕様になっていました。画期的なものを目の当たりにして驚くと同時に、その小さな箱型の機械にとてつもなく大きな可能性を感じたのです。

それまでにもラジオはステレオになり、モノクロテレビはカラーテレビになり…と、技術の進歩がありました。それに当てはめて考えると、当時のパーソナルコンピュータもゆくゆくは音楽も奏でられ、動画の再生もできるのではという期待をぼんやりとですが感じていたのです。

――そこからパソコンに興味を持たれて、ITジャーナリストという道に進んでいくわけですが、ITジャーナリストになったきっかけを教えてください。

▲当時としては革新的だった初代のマッキントッシュ(画像:Apple)

大谷 1984年にApple社の初代Macintosh(マッキントッシュ)が発売されましたが、実際に利用する機会を得て、そこですっかり魅了されてしまいました。

それまで他のメーカーから発売されていたパソコンは、決められたコマンドをキーボードから打ち込むなど、ある程度専門知識がなくては使えない仕様でした。しかし、初代Macintoshは今のパソコンのようにマウスを使い、画面上のペンや消しゴムを動かして絵が描けるなど、専門知識がなくても直感的に使える設計でした。1984年の時点ですでに多様なフォントを使って、雑誌の見出しのように文字を装飾することもでき、それがDTPの礎にもなったのです。

初めてそれに触れたときに、「これこそがパーソナルコンピュータの未来だ、私たちの未来にとってこれを普及させなくてはいけない」と瞬時に感じて記事を書くようになり、本も出版したいと考えました。

もちろん、パソコンの本を出版するには、まずハードウエア自体が売れていなくてはならないという前提条件があります。しかし、当時のMacはまだ一部のユーザーだけが支持しているような製品でした。

幸運にも、私と同じようにMacが好きな編集者と出会い、意気投合して、1986年に『マッキントッシュ ガイドブック』という本を作ることになりました。これが、ライターとして独り立ちするきっかけとなった仕事です。

お陰様で、その後はMacのコアユーザーが私の担当した本を買い求めるようになり、当時としては珍しいMac専門のライターとして活動するようになりました。

▲大谷さんが初めて手掛けた書籍『マッキントッシュ・ガイドブック』(1987年/毎日コミュニケーションズ)

スティーブ・ジョブズ氏の類まれな発想法の根源

▲大谷さんの著書『スティーブ・ジョブズとAppleのDNA』(2011年/マイナビ)

――これまでスティーブ・ジョブズ氏に関する著書をいくつか出していらっしゃいますが、ジョブズ氏の卓越した発想法についてお教えください。

大谷 彼は、初めから順調だったわけではありません。多くの挫折を繰り返し、さまざまな思考・発想を得たからこそ、成功者と呼ばれる存在になりました。

その特長は、1つのプロジェクトに対して100案というように、とにかくたくさんのアイデアを出すことです。実は、その99%はくだらないとも思えるような案なのですが、残りの1案が飛び抜けて素晴らしく、それをすくい取って皆でプロジェクトを進めていくというスタイルでした。

この発想法の元には、彼の生い立ちにその要因があります。ジョブズ氏は養子として育ちました。養父母に大切に育てられてきたものの、いつも「自分は何者か?」「自分のオリジンはどこにあるのか?」という疑問を抱え、自分の存在理由を自ら証明していくことを人生の命題としていたようなところがありました。

特に若い頃のジョブズ氏は、とにかく自分を特別な存在として周囲に認めさせなければならないと思い込んでいたようです。「自分は他人にはない飛び抜けたアイデアも出せるし、特別な発想もできる」と、ある意味、自己暗示をかけていたのかもしれません。

それから、アメリカの教育に対する考え方も、彼の豊かな発想力を培う良い土壌となりました。

▲大谷さんが取材時に撮影したスティーブ・ジョブズ氏(画像:大谷さん提供)

――それはどんなものなのでしょうか?

大谷 例えば、日本で絵本の読み聞かせは、情操教育の一環として「読み聞かせる」だけで終わってしまいますが、それがアメリカの場合だと絵本のページをめくりながら「この場面であなただったらどうする?」とわざわざ子どもたちに聞くわけです。そのたびに、子どもたちは自分たちで「考える」ということをするんですね。

それから、アメリカの教育現場では、人と違う意見や質問をしたとしても、受け入れられるという環境にあります。私がアメリカの大学に留学しているときに、「今さらこんなこときくの?」というような中学生レベルの質問を大学生が教授に質問することがありました。一般的なアメリカの大学は、出るのは難しくても、入るのは比較的簡単なため、色々なレベルの学生がいます。日本人なら恥ずかしいと思ってできないような質問でも、アメリカの学生は堂々と聞いて疑問を解消しようとするのです。

――ジョブズ氏の自由な発想力は、個々の発言や考えを重んじるアメリカの教育環境からきているものかもしれませんね。

大谷 ジョブズ氏も、自分がわからないことがあるとすぐに質問をしていました。例えば、回路基板を作っている現場で技術者に「これはどうなってるんだ」と逐一質問するわけです。CEOの立場からすると、無知な自分をさらけ出す行為は嫌だと思うのですが、ジョブズ氏は臆することなく自分がわかるまで質問を繰り返す。そうしながら新しい知識を得て、それを自分のこれまでの経験と組み合わせながら、新しいモノを生み出していきました。

ポケットに入るデジタル音楽プレーヤーとしてあの大ヒットしたiPodにしても、既存の超小型のハードディスクや液晶画面などの組み合わせであり、当時の日本でもジョブズ氏のような柔軟な発想力があれば十分作れたかもしれないのです。

そのようにジョブズ氏は、もともとあるものを組み合わせて、新しい価値を作るのが本当に上手でした。

▲初代iPod。斬新なデザインと操作性で大きな話題を呼んだ(画像:Apple)

――ジョブズ氏は一旦Apple社をやめた時期もありましたよね。

大谷 若い頃のジョブズ氏は、自分が一番というワンマンで、周囲のことが見えていなかったところがありました。そのことを問題視した重役たちによって一度Apple社から追放されてしまい、新たに起業した会社でも浮き沈みの多い人生を過ごすはめになったのです。と同時に、チームのありがたみを思い知って、Apple社に復帰後の製品発表会では、締めくくりに皆の前でチームを紹介し、拍手しながら褒め称えることもしました。

ジョブズ氏は、「人と違う意見を述べること」「知らないことは聞くこと」に加え、晩年にかけては「チームの力を信じること」も非常に大切にするようになったと感じます。

いまの時代、指示されたことは忠実にできるけれど、自由にやっていいよと言われると困る人が多いという話をよく耳にするのですが、せっかく与えられた機会を活かすうえでも、ジョブズ氏の発想法をヒントにして欲しいと思います。

子どもを先駆者に育てる秘訣

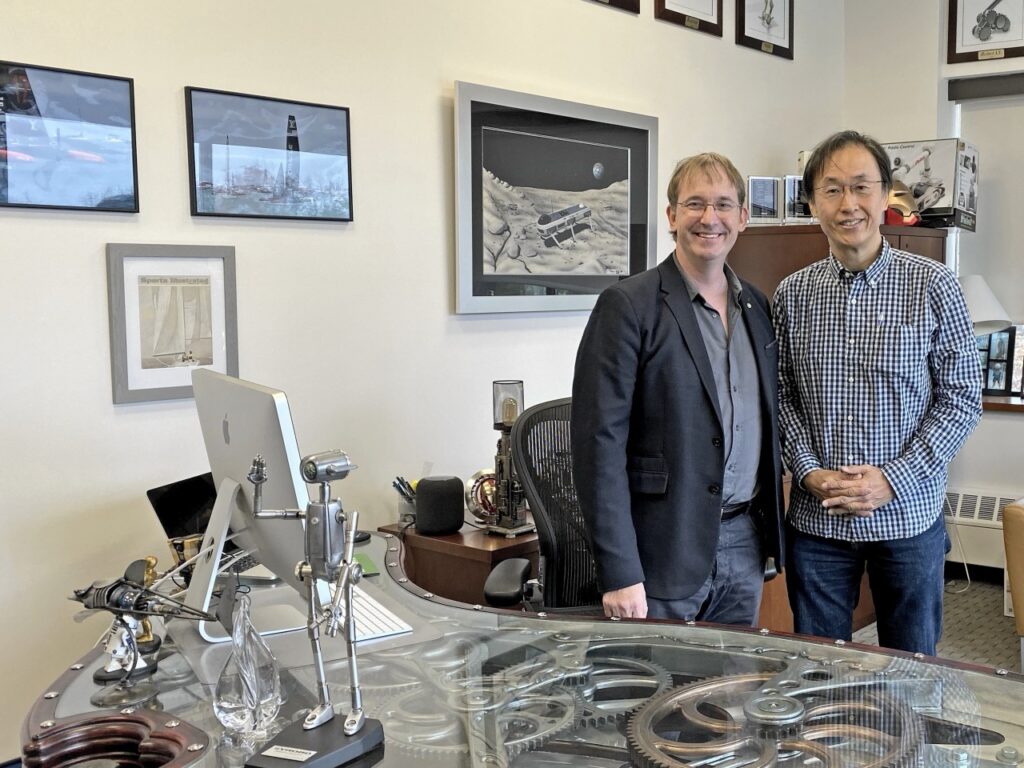

▲取材時にコリン氏との記念撮影(画像:大谷さん提供)

――ジョブズ氏以外にも、ロボット掃除機ルンバの開発者コリン・アングル氏についての著書(『ルンバをつくった男 コリン・アングルの『共創力』』2020年/小学館)も出されていますが、どんな内容ですか?

大谷 コリン氏は、ご存知の通り「ルンバ」を開発し、世界シェアNo1を誇るiRobot社の創業者であり、かつ30年以上も同社でCEOを続けています。柔軟な企業経営で社員から慕われる杞憂な存在であるコリン氏ですが、その秘密は幼少期の家庭教育にありました。著書では、コリン氏への取材をもとに、どのようにして世界的ヒットメーカーが育っていったのかについて書いてあります。

▲大谷さんの著作『ルンバを作った男 コリン・アングル「共創力」』(2020年/小学館)

――コリン氏の家庭環境とは、どんなものだったのでしょうか?

大谷 コリン氏の家庭環境を知るには、この本のために初めて語られたエピソードなのですが、わずか3歳のときに自宅の壊れたトイレを修理したという話が象徴的です。

ある日、自宅のトイレの水が流れなくなり、彼の母親が修理屋を呼ぼうとしていました。ところが、コリン氏は当時母親が読んでくれた本の中に、ものの仕組みを説明した絵本があることを思い出し、その本に書かれた方法を見ながら自分でトイレを直してみたいと申し出たのです。母親も最初は驚いたそうですが、コリン氏の意志を尊重して、彼に修理を頼むことにしました。3歳のコリン氏はまだ字が読めなかったため、母親に読んでもらいながら水のタンクをのぞき込むと、水を流すバルブにつながっているチェーンが外れていることに気がつき、それをつなぎ直して修理に成功したのです。

――普通の家庭なら3才の子どもにトイレの修理をさせることはなかなかないと思います。

大谷 そうですね。そこが、コリン氏の家庭が普通とは違うところでした。

コリン氏は小学生の時はロボットが大好きな子どもで、当時から何か用事があるたびにロボットが自分の代わりにやってくれないかと考えていたそうです。

例えば、母親にコップを片づけなさいと言われた時は、自分で片付けてもいいけれど、片付けるロボットがあれば、楽できるのに…と考え、家で遊んでいたブロックやメカなどを使い、実際にコップをキッチンまで運ぶロボットを作っていたというのです。

そうした体験から、ロボットというものは自分で考えて作ることができ、なおかつそれは人の役に立つべき存在である哲学が、この頃から確立されていったのでした。

好奇心旺盛な本人の性格と、その芽を摘まずに好きなことを黙ってやらせる母親の教育方針が、今の彼を形作ってきたことになります。

――確かに。何でも好きなようにやらせる家庭の教育方針が、コリン氏の基礎を作ったのかもしれませんね。

大谷 はい。だからこそ、コリン氏は、幼い頃から失敗することもありましたが、それ以上にさまざまな成功体験を積み上げることができたのです。

それから、アングル家では夕ご飯の場で、ニュースを見て、ディスカッションする習慣がありました。テーマは、「人工中絶」など難しいものもあり、彼の義父(母親の再婚相手)は、子どもたちにそのテーマに関する意見を求めました。出された意見は全て肯定的に受け入れ、否定することをしなかったそうです。そうすることで、人はそれぞれ違う意見を持っていて当然であるということを子どもたちに教えたかったのでしょう。

このように自分も他者も否定しないというアングル家の教育方針は、iRobot社での可能な限り社員の自主性に任せるというマネジメントスタイルに通じていると感じます。

今の時代に欠かせないコンテンツマーケティング

――「コンテンツマーケティング」についての講演もされているとお聞きしました。実際、コンテンツマーケティングの活かすべきポイントを教えていただけますか?

――「コンテンツマーケティング」についての講演もされているとお聞きしました。実際、コンテンツマーケティングの活かすべきポイントを教えていただけますか?

大谷 一般に、製品やサービスを提供する企業は、ストレートに「これは良いものだから」と消費者に勧めたくなる心理があります。しかし、情報過多の社会において消費者は情報を取捨選択し、全てを鵜呑みにはしないことが当たり前となってきました。

そのため、自社の製品やサービスをそのまま良いものだからとおすすめしても、かえってネガティブに受け止められる可能性があるのです。

このような状況のなかで、製品やサービスを買っていただくためには、まずブランドに対する共感や信頼感を醸成することが重要です。さらには、押し付けではなく、それらの良さを知ってもらうことも大切なポイントになります。

そのためのマーケティング手法が「コンテンツマーケティング」であり、広告のように企業から情報をプッシュするのではなく、ユーザーのほうから知りたいと思っていただけるような情報を揃えていくことによって、自ずと自社のおすすめしたい製品にたどり着いてもらえるようにするための仕組みなのです。

――具体的にはどのようなコンテンツを用意するといいのでしょうか?

大谷 例えば、健康に不安を感じているユーザーは、健康についてプラスになる情報に敏感になっていることでしょう。それらの方に向けて有益な情報を発信する必要があります。その際には、直接的に自社製品をおすすめするコンテンツではなく、自社がどれだけこだわったものづくりをしているか、原材料にどのような配慮をしているかなど、直接ではないけれど、ユーザーからの信頼につながる要素をコンテンツにまとめて発信していくわけです。

自社のサイトに訪れるといつも最新の情報が掲載されていて、知りたい時に知りたい情報を見ることができるような状態を作り出すことで、直接商品を売りつけるようなことをせずに、ユーザーを獲得できるようになります。

健康食品やサプリメント、特産物の製品などの場合は、それぞれのこだわりやブランドの強み、製品にまつわる成分についての情報などをコンテンツとして定期的かつ継続的に発信し続けることで、消費者への信頼感を勝ち取り、製品の認知度向上や売上につなげていくことが可能です。

インドという国が今、トップ企業から最も注目されている理由とは

――IT業界において今、インドが大変注目されているということですが、インド=ITというイメージが結びつきません。

――IT業界において今、インドが大変注目されているということですが、インド=ITというイメージが結びつきません。

大谷 インドと聞いて多くの方がイメージするのは、ヨガ、カレー、仏教の発祥の地、ターバンなどではないでしょうか。私のセミナーでもよくこの質問をしますが、どなたも大同小異のイメージをお持ちのようです。

しかし、実際には、インドでターバンを巻いている人はわずかですし、宗教でいうと仏教徒よりもキリスト教徒が多く、またインドには「カレー」という名前の食べ物はありません。私たちがインドに対して持っているイメージは、現実とは大きく異なっているといえるでしょう。

現実のインドは、私たちがイメージしている以上に「IT人材を輩出している国」なのです。

たとえば、世界のトップ企業であるGoogle、Adobe、IBM、マスターカードなども、インドの方がCEOに就いていますが、その理由は、専門知識が豊富なことはもちろんですが、混沌としたこの時代を生き抜ける会社を作るために、インドの方の高い適応能力や危機対応能力が求められているということでもあるのです。

――インドでIT業が進歩した背景にはどんなことがあるのでしょうか?

大谷 インドでは、多くの若者がIT業界を目指しています。というのも、IT関連の仕事は、カースト制度が生まれた時代にはなかった職業だからです。

今ではカースト撤廃の方向にありますが、厳格な身分制度であるカースト制度下では、就ける仕事も階級で限られていました。しかし、IT業界は新しく出てきた産業なのでカーストに関係なく誰でも就ける職業であり、その点に若者は魅力を感じるのです。そこでインドの若者は、若い頃から学問に励み、アメリカのIT企業などに就職できるだけの実力を身につけていくといった流れが多くみられています。

また、インドでは、貧富の差に関係なく全ての学びたい人が学べる機会を提供している企業があることも特徴です。例えば、インドのとあるIT企業では月に1回、トップレベルの研究所を一般公開し、その日は、貧富、年齢、学習状態に関わらず、だれでも見学して、最新の技術に触れることができます。そうすることで、若い才能を発掘できるチャンスが生まれるかもしれません。近年のインドでは、そういったインキュベーション(新たなビジネスへの支援)が積極的に行われているのです。

また、前述のように、インドの方は混沌とした時代を生き抜く力に優れています。社会情勢が変わったとしても臨機応変に対応できる経営者になれる素質があることから、あらゆる企業から注目されているのです。

▲インドの時計・宝飾品メーカーの先進的な社屋内部(画像:大谷さん提供)

――インドと聞くとあまり日本には馴染みがないように感じますが、身近なところではどのような企業がありますか?

大谷 実は、日本企業では現在、亀田製菓のCEOがインドの方です。米菓ではナンバーワンの企業ですが、今後はオリジナリティを保ちながらも総合的な食品メーカーとして世界進出を目指しており、そのためにCEOにインド出身者を登用したのです。

アメリカやヨーロッパの国々とは違い、インドと聞いても、ビジネスの世界ではピンとこない方もいるかもしれません。しかし、すでに日本の企業でもインドの方が活躍されていることを知れば、少し身近に感じることができ、これからのビジネスのあり方について考えるきっかけともなるのではないでしょうか。

――確かに、名前の知っている企業があると、商品ラインナップや売り方も見えるので、納得感が増しますね。インドが注目される理由はその国の特徴や環境にもあるのでしょうか?

大谷 そうですね、大いにあります。インドの方に日本人の働き方について聞いたところ、「日本人は几帳面で時間を守るけれど、例えば急に納期や予算が半分になると、どうしていいかわからなくて焦り出す」という見方をされています。一方で、インドの人の場合、「納期や予算が半分になろうが、なんとかしてそれをやり遂げる」ことが普通です。

そうした話からも、やはりインド人には柔軟性があり、それがこれからの社会で生き残るために非常に重要な要素であることに気づかれるでしょう。

――このように注目を集めるインドですが、日本がインドにどのような関わりを持っていけるとお考えでしょうか。

大谷 例えば、今、高度成長に入っているインドでは、公害が起こったり、清潔な水が手に入りづらかったり、電力が不足し計画停電をしていたりといった地域もあります。日本は過去にこれらの経験をすでにしており、さらには浄水の技術、空気を綺麗にする技術などあらゆる環境対策の技術が定着してきました。その意味で、一つの関わり方として、そうした技術をインドへ提供し、提携していくことが挙げられるのではないでしょうか。

日本が持っている技術や勤勉さという特性と、インドの特性であるカオスを乗り越えてきたバイタリティや若い力が上手く組み合わさることで、世界的に伸びていくビジネスが出てくるのではないかと考えています。

――最後に今後の夢を教えてください。

大谷 私の夢は大きく分けて2つあります。

1つ目は、これまで生きてきて、経験していくなかでいろいろな知見を得ました。それらを個別にお話しする機会はありましたが、もっと多くの方に知っていただきたいという想いがあります。

ジャーナリストとしてスティーブ・ジョブズ氏をずっと追いかけてきましたが、彼が亡くなる直前の言葉は、「人生を振り返って学んだことがたくさんある。けれど、自分が亡くなってしまうと、それらの経験も自分と共に消えていくのが残念だ」というものでした。私自身も、長年にわたってジャーナリストやテクノロジーライターを続けるうちに、多くの知見や興味深いエピソードを得てきましたので、それらをより多くの人たちに伝えていきたいと思っています。

そして2つ目は、子どもたちの未来のために役に立ちたいということです。

今の時代の子どもたちは受け身になっていることが多く、言われたことは忠実にそつなくこなせる一方で、自分から何かをやりたい、自分から難しいことにチャレンジしていきたいということがなかなか出来づらくなってきています。

私の妻は幼児の言語発達の研究をしているのですが、そこから得られた知識も生かしながら、自ら学び、ものをつくっていける子どもたちを育てていきたいと考えています。また、そうした子どもたちを育てていくためには、大人も考え方を変えていくことも重要です。

今後もセミナーやワークショップを通じて、皆さんの発想をより豊かするために、先人から学んだ教訓をお伝えしていくことができればと思っています。

――ジャーナリストとして世界のビジネス成功者と直接関わられてきた大谷様だからこその視点と、業界の詳しい動向、またコンテンツマーケティングなど幅広く充実した内容を学べました。また、各セミナーにも盛り込まれるグッズを使ったアハ体験では、思考を柔軟にしなければいけないことを言葉だけでなく身に染みて気付かされた貴重な体験でした。本日はありがとうございました。

大谷和利 おおたにかずとし

ITジャーナリスト テクノロジーライター GマークパートナーショップAssistOn取締役

キャスター・アナウンサー

キャスター・アナウンサースティーブ・ジョブズ、ビル・ ゲイツのインタビュー記事、IT・デザインなど多様な分野の執筆、製品開発アドバイスを行う。講演では、最新テクノロジーや業界動向を超えた「アハ!(ひらめき)体験」を重視。日本企業にとってのポスト中国であるインドのIT、デザイン、スタートアップ事情についても最新情報を提供。

プランタイトル

スティーブ・ジョブズ成功への道程

社会の半歩先を、100個のアイデアから生まれる一つの宝石

あわせて読みたい

少子高齢化で、ますます厳しくなる中小企業の人材確保ー。 専門ス…

ADHDの診断を受け、すべてを失いかけても何度でも立ち上がり、…

FIRE達成や世界一周といった華やかな実績の裏に、自己否定や貧…

他の記事をみる

講師候補」に登録されました

講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました

講師候補」から削除されました

業務外の講師への取次は対応しておりません。