少子化、子どもの貧困、ヤングケアラー、不十分な子育て支援など、子どもたちを巡る環境はより過酷なものとなっています。

子どもたちが社会的弱者となることなく、自分らしく幸せに成長でき、暮らせるように、社会全体で支えていくために、2023年4月に「こども基本法」が定められました。この法律を施行する機関として、こども家庭庁が発足。こども家庭庁は、子供と子育てに優しい社会である「こどもまんなか社会」を合言葉に、さまざまな「こども施策」を行っています。

「こども施策」には以下のようなものがあります。

- 大人になるまで切れ目なく行われるこどもの健やかな成長のためのサポートをすること (例えば、 居場所づくり、いじめ対策など)

- 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現のためのサポートをすること(例えば、 働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など)

- これらと一体的に行われる施策 (例えば、教育施策、雇用施策、医療施策など)

このような取り組みは行政と私たち市民、企業が連携することで初めて実現できます。地域をあげて積極的に「こどもまんなか社会」を取り組むために、まずは講演・セミナーで意識啓発を行ってみませんか?

こども家庭庁の取り組みを5つに分けておすすめの講演・セミナープランをご紹介します。

■目次

①ヤングケアラー対策

②自己肯定感を高める子育て

- 天野ひかり 『子育てで大切なたった1つのこと~子どもの自己肯定感を育む魔法の言葉~』

- 井桁容子 『『いま、なぜ「こどもまんなか」なのか』~不適切保育にならないために~』

- 高野 優 『マンガを描きながら子育てトーク 子は育ち、親も育つ 楽しまなくっちゃもったいない』

③子どもの貧困・虐待対策

- 湯浅 誠 『子ども達の笑顔を守るために私たちができること~みんな誰かの大切な人 虐待の淵を生き抜いて~』

- 島田妙子 『子どもの貧困と日本社会~つながりの中で生きる~』

- 岡本工介 『子ども達の笑顔を守るために私たちができること~みんな誰かの大切な人 虐待の淵を生き抜いて~』

④いじめ・自殺防止

⑤ひとり親支援

①ヤングケアラー対策

本来、大人がやるべき家事や家族の世話などを日常的に担っている子どものことをヤングケアラーといいます。ヤングケアラーは、周囲の友達が遊びや学びに費やしている時間に家事や家族の世話を虐げられ、子どもらしい時間を過ごせていません。このような負担を減らすためにも、ヤングケアラーの当事者や関係者から、ヤングケアラーの実態や生の声を聞いてみませんか?

本来、大人がやるべき家事や家族の世話などを日常的に担っている子どものことをヤングケアラーといいます。ヤングケアラーは、周囲の友達が遊びや学びに費やしている時間に家事や家族の世話を虐げられ、子どもらしい時間を過ごせていません。このような負担を減らすためにも、ヤングケアラーの当事者や関係者から、ヤングケアラーの実態や生の声を聞いてみませんか?

石川結貴 いしかわゆうき

ジャーナリスト

ヤングケアラー

「家族を背負う」子どもたちの現状と課題

厚生労働省と文部科学省の実態調査(2021年)では、中学生の約17人に1人(5.7%)、高校生の約24人に1人(4.1%)が、「世話をしている家族がいる」と回答。1日のうち家事や介護などのケアに要する平均時間(平日)は、中学生で4時間、高校生で3.8時間に及んでいます。実際に講師の二人の甥(実兄の息子)が、かつて「ヤングケアラー」でした。当事者の苦悩を身近に見てきた者として、また長年にわたり家族問題を取材してきたジャーナリストの立場からも「ヤングケアラー」の実態を報告し、今後の社会的課題や解決策について聴講者の皆さんとともに考えていきます。

|

講師ジャンル

|

福祉・介護、 教育・青少年育成、 男女共同参画 |

|---|

主催者様からの声

具体的な内容で、かつ分かりやすいので、とても実のある研修会となりました。

徳井健太 とくいけんた

漫才コンビ(平成ノブシコブシ)

「僕、ヤングケアラーでした。」

日本で約17人に1人いると言われているヤングケアラー。漫才コンビ「平成ノブシコブシ」の徳井健太さんもヤングケアラーでした。父親の単身赴任をきっかけに、心の病にかかってしまった母親に代わって、小学6年生から家事や妹の世話をすることになってしまったそうです。ヤングケアラーの子どもは、自身の状態が異常であるという自覚がないといいます。徳井さんの実体験を通して、「大人たちは何ができるのか」「ヤングケアラーとして生きる子どもたちはどこに助けを求めたらいいのか」を一緒に考えていきます。

|

講師ジャンル

|

福祉・介護 |

|---|

主催者様からの声

有名な方であり、また、ヤングケアラーというテーマ自体も関心が高いテーマであり、多くの方に参加いただくことができると思います。話自体も上手で、90分間が短く感じました。

高橋美江 たかはしみえ

株式会社セレンディピティ代表取締役/美容師 元ヤングケアラー当事者 子ども食堂「まほうの食堂」主宰

わたしのヤングケアラー

~障がいのある両親の元に生まれて~

両親共に障がい者という家庭の一人っ子として生まれ、幼少期から親へのケアを担ってきた高橋美江さん。「頼るべき親に頼れず、幼少期から親へのケアや気遣い、周囲から押し付けられた道徳の中で生きてきた」と語る高橋さんが、ヤングケアー当事者としての想いと克服できた道のりについて語ります。孤独を抱えるヤングケアラーに周囲はどのような支援の手を差しのべるべきなのか、そのヒントが見えてきます。

|

講師ジャンル

|

福祉・介護、 人権・平和、 コミュニケーション、 経営戦略・事業計画 |

|---|

主催者様からの声

当事者としてのヤングケアラーの経験は、参加者の心に深く響いた。障がいのある家族を支える若者への理解と共感が深まり、地域全体で支えることの大切さを再認識できました。

合わせて読みたい

元ヤングケアラーである、お笑いコンビ 平成ノブシコブシの徳井健…

今や17人に1人の割合で存在すると言われ、社会問題となっている…

ヤングケアラーの代弁者として講演活動を行う高橋美江さん。 イン…

自己肯定感を高める子育て

子どもが健やかに成長するために欠かせないのが「自己肯定感」です。ありのままの自分を受け入れ、挑戦する力や人との関わりを築く基盤となります。しかし現代の子育てでは、成果や比較に偏りがちで、子ども自身の価値を見失わせてしまうことも。本テーマでは、日常の関わりの中で子どもの自己肯定感を育むためのヒントを、実践例を交えながらお伝えする講演プランを3つご紹介します。

子どもが健やかに成長するために欠かせないのが「自己肯定感」です。ありのままの自分を受け入れ、挑戦する力や人との関わりを築く基盤となります。しかし現代の子育てでは、成果や比較に偏りがちで、子ども自身の価値を見失わせてしまうことも。本テーマでは、日常の関わりの中で子どもの自己肯定感を育むためのヒントを、実践例を交えながらお伝えする講演プランを3つご紹介します。

天野ひかり あまのひかり

NPO法人親子コミュニケーションラボ 代表理事 NHK「すくすく子育て」 元 キャスター 親子コミュニケーションアドバイザー / フリーアナウンサー

子育てで大切なたった1つのこと

~子どもの自己肯定感を育む魔法の言葉~

「子育てで大切なたった1つのこと」をテーマに、子どもの自己肯定感を育むための実践的な言葉がけを学ぶ講演です。講師はNHK「すくすく子育て」元キャスターで、NPO法人親子コミュニケーションラボ代表理事の天野ひかりさんが、長所も短所も含めて「子どもを認める」ことの本当の意味を、具体的なシーンを交えながら解説します。さらに、日常で使える“魔法の言葉かけ”3ステップを紹介し、子育てがもっと楽しくなるヒントを提供します。

|

講師ジャンル

|

コミュニケーション、 教育・青少年育成、 男女共同参画、 ワークライフバランス |

|---|

主催者様からの声

ご講演では、参加した校長先生からも学びの多い講演会でした、と感想をいただきました。

井桁容子 いげたようこ

乳幼児教育実践研究家 保育SoWラボ代表 非営利団体コドモノミカタ代表理事

『いま、なぜ「こどもまんなか」なのか』

~不適切保育にならないために~

『いま、なぜ「こどもまんなか」なのか』をテーマに、子ども主体の保育の在り方を考える講演です。42年間にわたる実践と研究を通じて、子どもの本質を見極めるまなざしや、質の高い保育の条件を提案してきた井桁容子さん。不適切保育を防ぐために大人が持つべき視点や姿勢を具体的に解説し、現場ですぐに活かせるヒントをお伝えします。保育に関わる全ての人にとって、子どもが真ん中にいる環境を実現するための大切な学びとなる時間です。

|

講師ジャンル

|

教育・青少年育成 |

|---|

主催者様からの声

「不適切保育」をテーマに、様々な事例を交えた分かりやすいお話は、参加者にとって多くの気づきとなりました。主任保育士からは「自分たちの保育を振り返る良い機会になった」と好評で、実りある研修会となりました。

高野 優 たかのゆう

育児漫画家 イラストレーター

マンガを描きながら子育てトーク

子は育ち、親も育つ 楽しまなくっちゃもったいない

マンガを描きながら繰り広げられる子育てトークで、育児の悩みや迷いを前向きに変えるヒントを届ける講演です。育児漫画家の高野優さんが、自身の体験をユーモラスに語りながら「子どもを比べない」「できることを見つける」「10年間の子育てを大切にする」といった視点を紹介。親の言葉が子どもの一生のお守りになることを伝え、肩の力を抜いて子どもとの時間を楽しむ大切さを実感できます。笑いと共感に包まれた、心が軽くなるひとときです。

|

講師ジャンル

|

教育・青少年育成 |

|---|

主催者様からの声

話が具体的でわかりやすく、最後まで楽しく聞け、買って帰った本を孫も喜んで読んでいました。

合わせて読みたい

近年、自己肯定感という言葉に注目が集まっています。特に子どもた…

子育てに怒りやイライラはつきものです。 小さいお子さんであれば…

NHK『すくすく子育て』の元キャスターで、現在は子どもに寄り添…

③子どもの貧困・虐待対策

国民生活基礎調査2022年度版によると、日本における17歳以下の子どもの貧困率は11.5%。これがひとり親世帯になると44.5%と4倍以上に跳ね上がります。一方で、2023年に児童相談所に寄せられた児童虐待の相談件数は225,509件と過去最多となり、貧困と虐待は負の相関関係にあります。子どもの貧困や虐待を防止するには、家族だけでなく地域の問題ととらえ、行政と地域が一体となり防止策を考えていく必要があります。ここでは、子どもの貧困・虐待の最新データに基づき、初期対応を考える講演プランをご紹介します。

国民生活基礎調査2022年度版によると、日本における17歳以下の子どもの貧困率は11.5%。これがひとり親世帯になると44.5%と4倍以上に跳ね上がります。一方で、2023年に児童相談所に寄せられた児童虐待の相談件数は225,509件と過去最多となり、貧困と虐待は負の相関関係にあります。子どもの貧困や虐待を防止するには、家族だけでなく地域の問題ととらえ、行政と地域が一体となり防止策を考えていく必要があります。ここでは、子どもの貧困・虐待の最新データに基づき、初期対応を考える講演プランをご紹介します。

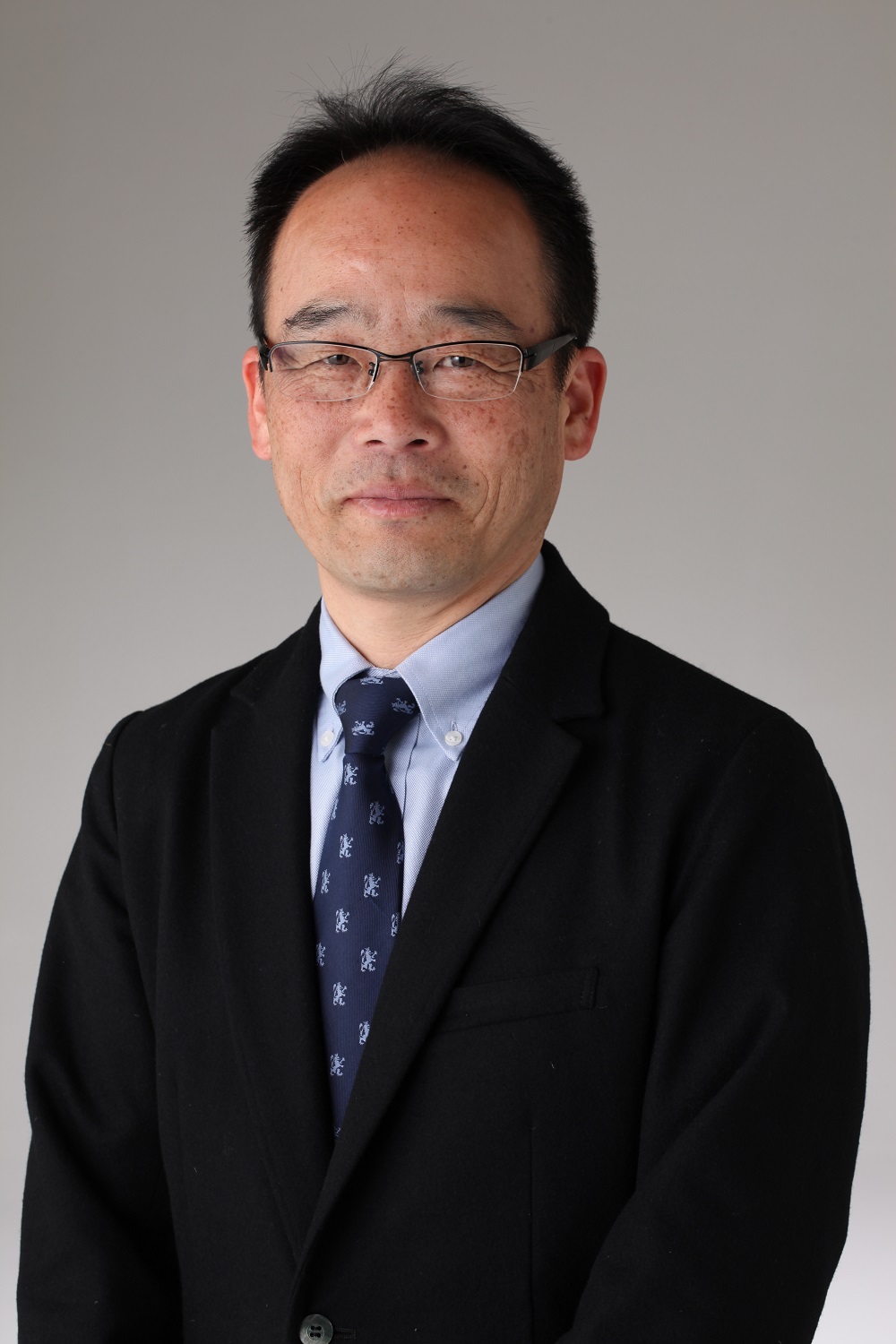

湯浅 誠 ゆあさまこと

社会活動家 東京大学先端科学技術研究センター特任教授 経済同友会会員 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長

子どもの貧困と日本社会

~つながりの中で生きる~

社会活動家として長年、子どもの貧困や地域の居場所づくりに携わってきた経験を持つ湯浅誠さん。本講演では、こども食堂を通じて見えてきた「つながり」の力を軸に、貧困問題を単なる経済的課題ではなく、人と人との関係性の問題として考えます。「あたりまえ」が不足している子どもたちに、食や体験を通じて交流と安心を届ける意義を具体的に紹介。孤食対策や食育を出発点に、地域から誰一人取り残さない社会を実現するための視点を提示します。

|

講師ジャンル

|

福祉・介護、 人権・平和 |

|---|

主催者様からの声

多くの気づき、メッセージを頂いた。素晴らしい内容でした。

島田妙子 しまだたえこ

一般財団法人児童虐待防止機構オレンジ CAPO 理事長 株式会社イージェット 代表取締役会長 兵庫県児童虐待等対応専門アドバイザー

子ども達の笑顔を守るために私たちができること

~みんな誰かの大切な人 虐待の淵を生き抜いて~

壮絶な虐待体験を乗り越え、現在は児童虐待防止の第一線で活動する講師が、自らの実体験をもとに「子どもを守るために大人ができること」を語ります。虐待やDVに苦しむ子どもは、自分の気持ちを言葉にできず、自己肯定感を失いがちです。本講演では、子どもが自己決定力・自己実現力を育むために必要な関わり方を具体的に紹介。さらにアンガーマネジメントや罪悪感解消プログラムを交え、いじめ防止や健全なコミュニケーションについても分かりやすく解説します。重いテーマを明るく前向きに伝える、心に響く講演です。

|

講師ジャンル

|

福祉・介護、 人権・平和、 コミュニケーション、 経営戦略・事業計画 |

|---|

主催者様からの声

講演を通じて、自分を見つめ直すことができ、何かできることがないか考えるきっかけになりました。

岡本工介 おかもとこうすけ

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 業務執行理事 兼 事務局長

地域・家庭・学校・行政・大学・企業と協力して

「ただいま~と言える子どもたちの居場所をつくる」

-高槻富田地区における子ども第三の居場所の実践から-

子ども食堂や学習支援をはじめ、高槻富田地区で「子ども第三の居場所」づくりを実践してきた講師が、その取り組みを紹介します。テーマは「ひとりぼっちのいないまち」。社会的包摂を軸に、地域・家庭・学校・行政・大学・企業が連携し、子どもたちが「ただいま」と言える安心の場を育んできました。本講演では、共生型の食堂や拡大家族のようなつながり、そして子ども自身の声を社会に活かす取り組みを具体的に解説。地域全体で子どもを支える仕組みづくりのヒントを学べます。

|

講師ジャンル

|

人権・平和、 教育・青少年育成、 福祉・介護、 文化・教養、 コミュニケーション |

|---|

主催者様からの声

アンケート結果から、当日の講演内容について、9割近くの方から参考になったとの回答をいただけており、また、たくさんの方から参加して良かった旨の感想をいただきました。それらのことを踏まえると、受講者の方に大きな影響を与えていただけたと思います。

合わせて読みたい

いじめや体罰を理由に児童・生徒が自殺、親の養育放棄で乳幼児の衰…

新聞やテレビでは、連日伝えられている児童虐待事件のニュース。胸…

不安な時代を生きる子どもたち 人権啓発講演会の実例をご紹介しま…

④いじめ・自殺防止

子どもたちのいじめによる自殺が後を絶ちません。いじめを受けている当事者は、いじめがエスカレートするにつれて「自分は必要のない人間だ」と思うようになり自傷に走り、いつしか死への恐怖心が麻痺していきます。子どもたちの光ある未来をつぶさないためにも、周囲の大人は子どもたちのSOSに気づく必要があります。いじめを受けた当事者が、当時の想いを語り、いじめ防止策について考える講演プランをご紹介します。

子どもたちのいじめによる自殺が後を絶ちません。いじめを受けている当事者は、いじめがエスカレートするにつれて「自分は必要のない人間だ」と思うようになり自傷に走り、いつしか死への恐怖心が麻痺していきます。子どもたちの光ある未来をつぶさないためにも、周囲の大人は子どもたちのSOSに気づく必要があります。いじめを受けた当事者が、当時の想いを語り、いじめ防止策について考える講演プランをご紹介します。

木村泰子 きむらやすこ

大阪市立大空小学校 初代校長

10年後の子どもに必要な

「見えない学力」の育て方

9年間にわたり大阪市立大空小学校の初代校長を務め、数多くの子どもたちと向き合ってきた講師が伝えるのは、これからの時代に欠かせない「見えない学力」の大切さです。不登校ゼロを実現し、全国学力調査でも成果を上げた背景には、人を大切にする力、自分の考えを持つ力、自分を表現する力、チャレンジする力という4つの力の育成がありました。本講演では、その具体的な実践と「たった一つの約束」を通じて、子どもが未来を生き抜くための学びの在り方を紹介します。

|

講師ジャンル

|

教育・青少年育成 |

|---|

主催者様からの声

著名な講師のため、受講者は、皆、講演を楽しみにしていました。講演後も、とても良かったとの感想をいただきました。

林家染太 はやしやそめた

落語家

いじめられっ子のぼくが落語家になったわけ

(講演と落語)

自身のいじめ体験から「命の大切さ」「いじめをなくす方法」「人を傷つけない話し方」等の講演が好評の林家染太さんによる教育セミナー。本講演の前半では、中学時代に壮絶ないじめを乗り越えた経験や、落語を通して学んだ数々の教訓をもとに、人と人とのつながりの大切さや、周囲とコミュニケーションを取る方法などを語ります。後半では、日本の伝統的な芸能であり、人を傷つけない笑いでもある落語を実際にお楽しみいただきます。また、落語家の余芸として、南京玉すだれの妙技も披露。いじめ問題について深く考え、笑いを通して人と人とのつながりの大切さを学べます。

|

講師ジャンル

|

人権・平和、 コミュニケーション、 教育・青少年育成 |

|---|

主催者様からの声

いじめを経験しながら、落語家になったまでのポジティブな生き方に感銘を受けました。落語も南京すだれも楽しめて、大変充実したひと時でした。

つだつよし、

人を惹きつけるコミュニケーションと人材育成の専門家、伝学トレーナー/元よしもと芸人

いじめと不登校を乗り越える全力応援方法

フリースクールや心理カウンセリングの現場で数多くの子どもを支援してきた経験を持つ講師が、いじめや不登校に向き合うための実践的な方法を語ります。自身の体験をもとに、いじめの根本要因を解き明かし、タイプ別の不登校対応や家庭と学校の効果的な連携の在り方を具体的に紹介。さらにケーススタディを交え、現場で役立つ解決策を提示します。笑いを取り入れた分かりやすい語り口で、子どもを全力で応援するための視点と行動のヒントを学べる講演です。

|

講師ジャンル

|

教育・青少年育成、 人権・平和、 コミュニケーション、 意識改革、 モチベーション、 安全管理・労働災害 |

|---|

主催者様からの声

どの先生方にも好評でした。あっという間の講演で、会場の先生方との交流も交えた内容が面白く良かったとの報告を頂いております。色紙を6枚書いて頂きましたが、あっという間に無くなり、事務局で保存用1枚も無くなってしまいました。

合わせて読みたい

いじめや体罰を理由に児童・生徒が自殺、親の養育放棄で乳幼児の衰…

精神保健福祉活動では、地域の連携・ネットワークづくりがとても大…

不登校、引きこもり、また頻発する残酷な少年犯罪の背景には「いじ…

⑤ひとり親支援

今回のこども施策にはひとり親支援も含まれています。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯数は 119.5万世帯、父子世帯数は14.9万世帯。目を見張る点は、母子家庭と父子家庭の収入格差です。母子家庭の平均年間収入は272万円、父子家庭は518 万円と2倍近く格差があるという結果になりました。このような格差をなくし、ひとり親とその子供を支援するために、何が必要なのかを考える講演プランをご紹介します。

今回のこども施策にはひとり親支援も含まれています。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯数は 119.5万世帯、父子世帯数は14.9万世帯。目を見張る点は、母子家庭と父子家庭の収入格差です。母子家庭の平均年間収入は272万円、父子家庭は518 万円と2倍近く格差があるという結果になりました。このような格差をなくし、ひとり親とその子供を支援するために、何が必要なのかを考える講演プランをご紹介します。

木本 努 きもとつとむ

NPO法人京都いえのこと勉強会 理事長

上智大学グリーフケア研究所 人材養成講座 非常勤講師

あたりまえがあたりまえでなくなって気づいたこと

余命宣告から12日後の別れから始まった父子の物語

会社の代表取締役で仕事を忙しくしていた矢先、妻をがんで亡くし、11歳、6歳、2歳の子供たちを抱えて、取締役兼主夫という両立生活を余儀なくされた木本 努さん。それまでは子育ても家事もすべて妻任せで、改めて妻の存在の大きさに気づくものの、子どもたちとはすれ違いばかり。4年後にキャリアを捨て、一年間専業主夫生活したおかげで子どもたちと向き合えるようになりました。講演では当時を振り返りながら、ひとり親の苦労や喜びを共有し、ひとり親に必要な支援について考えていきます。

|

講師ジャンル

|

教育・青少年育成、 営業・販売・マーケティング、 男女共同参画、 人材・組織マネジメント |

|---|

主催者様からの声

奥さんと死別された実体験に基づくお話しで、木本さんのお人柄、また家族愛が感じられるとても良いお話しでした。聴講された民生委員や児童委員の皆さんの心にも響いたようで、皆さん涙を流されていました。ありがとうございました。

瀬川文子 せがわふみこ

日本プロフェッショナル講師協会認定講師、女性活躍推進コンサルタント コミュニケーションアドバイザー、ゴードンメソッドシニアインストラクター エニアグラムアドバイザー、絵本作家

一人親もステップファミリーも大丈夫!

コミュニケーションの取り方で家族が変わる

再婚家庭や一人親家庭での子育てに悩む方に向け、自身もステップファミリーの継母として奮闘した経験をもつ講師が、家族関係を円滑にするコミュニケーションの秘訣を伝えます。離婚や再婚が珍しくなくなった今、家族の形は多様化しています。そこで重要なのは「勝ち負けのない話し合い」。家族が率直に意見を交わし、誰も不満を抱かずに決定できる方法があります。本講演では、実例や体験談を交えながら、家庭が安心と笑顔に包まれるための実践的なアプローチを紹介します。

|

講師ジャンル

|

メンタルヘルス、 リーダーシップ、 その他実務スキル、 意識改革、 コミュニケーション、 教育・青少年育成、 福祉・介護、 男女共同参画、 安全管理・労働災害 |

|---|

主催者様からの声

講師の実体験をゴードン博士のコミュニケーションメソッドの解説に織り交ぜながら講演をされており、非常に具体的にそして聴講した父兄にとって自身の身に置き換えて「自分事」として受け止めてもらえる大変良い講演でした。

玉城ちはる たまきちはる

シンガーソングライター、安田女子大学非常勤講師、家族相談士 ホストマザー、Accompaniment supporter(アカンパニメント サポーター)

命の参観日

明るくユーモアあふれる語り口と歌声で、多文化共生や人権、命の大切さを伝える講演です。自身が自殺遺児である経験を原点に、大学進学を断念した過去や、偶然の出会いから始まった10年間・延べ36人の留学生との同居生活を紹介。他者を認め合いながら暮らす中で見えてきた「多文化共生」の本質を、体験談と実践的なワークを交えて解説します。オリジナルメソッド「優しさ貯金ゲーム」を参加者全員で体験し、歌を通して命や絆の尊さを実感できる、心に残る講演です。

|

講師ジャンル

|

人権・平和、 教育・青少年育成 |

|---|

主催者様からの声

講師の一方的な語りではなく、子供に問いかけ、どんな回答も温かく受け入れ、「発表してくれた〇〇さんに拍手。」と返してくれ、どんどん子供たちが、講話に引き込まれていく様子が伝わってきた。

合わせて読みたい

幼少期のいじめ、家庭でのネグレクト、さらにはICU在学中に未婚…

民生委員・児童委員は地域に生活する人々への援助支援活動を進める…

3人の子どもを一人で育てながら、経営者としての顔を持つ馬場加奈…

合わせて読みたい

パラリンピアンから、夢に向かって努力を積み重ねる大切さ、成し遂…

少子化、子どもの貧困、ヤングケアラー、不十分な子育て支援など、…

2024年4月から「合理的配慮の提供」が義務化されましたが、皆…

他の記事をみる

講師候補」に登録されました

講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました

講師候補」から削除されました

業務外の講師への取次は対応しておりません。