佐倉智美

さくらともみ

作家 NPO法人「SEAN」理事 甲南大学非常勤講師

作家 NPO法人「SEAN」理事 甲南大学非常勤講師

幼少期より「男」という性別に違和感を持ち、現在は女性として生活しているトランスジェンダー。阪大大学院人間科学研究科修了。「LGBTs」~性の多様性などをめぐる情報発信に積極的に取り組み、男女共同参画や人権の視点からの講演に定評がある。著書『性別解体新書』『性同一性障害の社会学』他多数。

| 属性 | 大学教授・研究者 |

|---|

講師候補」に登録されました

講師候補」に登録されました

講師候補」から削除されました

講師候補」から削除されました

| 属性 | 大学教授・研究者 |

|---|

|

講師ジャンル

|

社会啓発 | 人権・平和 | 教育・青少年育成 |

|---|---|---|---|

| 男女共同参画 |

関連記事

開かれたダイバーシティ企業への第一歩! LGBT研修のススメ

多くの企業がダイバーシティ推進の取組みを進めている現在、LGBTにも注目が集まっています。性的マイノリティとされる人々が働きやすい環境をつくるためには、すべての従業員に研修で正しい知識を身に付けてもらうことが大切です。 ...

プランへ移動佐倉智美のプロフィール

■経歴

1964年、関西生まれ。

大阪大学大学院人間科学研究科・博士前期課程修了(修士号取得)。

幼いころより自分の「男」という性別に違和感を覚え、長じて性別移行を実践。

現在では女性として生活しているトランスジェンダー。

「LGBTs(エルジービーティ―ズ)」~性の多様性などをめぐる情報発信に積極的に取り組む。

各種市民セミナー、学校教職員・自治体職員の研修などでの講演・講義にも注力し、性的少数者にかかわるテーマを男女共同参画や人権の視点から体験を交えて語る口調がユーモアとウィットに富むと、好評を博している。

著書に『性別解体新書』(現代書館 2021)、『性同一性障害の社会学』(現代書館 2006)、『明るいトランスジェンダー生活』(トランスビュー 2004)、『女子高生になれなかった少年』(青弓社 2003)、『女が少年だったころ』(作品社 2002)、『性同一性障害はオモシロイ』(現代書館1999)。

共著も多数。

一方でアニメなどのポピュラーカルチャーにも造詣が深いことを活かし、最新のアニメや特撮作品についてのジェンダーやセクシュアリティの観点を切り口とした論評・講座にも、近年は力を入れている。

青土社「ユリイカ」2016年9月臨時増刊号【総特集=アイドルアニメ】所収「『マクロスΔ』の三位一体とケアの倫理の可能性」などの執筆も。

講演実績

| 会合名 | 開催時期・地域 | 主催窓口 | 主催担当者の声 |

|---|---|---|---|

| 人権問題夏季講演会 | 2025年8月/香川県 | 官公庁 | 「普通」の枠組みから外れることへの不安や、言葉の暴…. |

講師からの実績情報

<受講者の反応・成果>

「性別」にとらわれないものの見方の重要性に気づけた

ひとりひとりの個性を大事にした子育てを心がけたいと思った

性的少数者が身近に当たり前に存在することをもっと念頭に置かないといけないと知ることができた

など

<開催目的に対して>

保護者の間でも予てより関心の高かったテーマについて、丁寧にわかりやすくニーズに合わせた話がしてもらえてよかった。

参加者の多くが自らの日常を見直す機会を得、また役員一同もよりいっそうの認識の深化にいたることができた。

<主催者>草津市内の小学校PTA様

<会合名>2022年度第2回ハートアップサロン(人権教育研修会)

<タイトル>「LGBT」がもうあたりまえの時代の学校づくり~どの子のありのままも否定しないために

<受講者の反応・成果>

性的少数者・LGBTという言葉を耳にする機会は今までにもあったが、今回の「多様な性」を軸にした講義は、それらよりもっと解像度が高く、細かく分解して理解していくもので、大変おもしろく勉強になった

私たちがいかに固定的なジェンダー観念に基づく秩序に左右されながら生きているのかに気づかされました

同性愛・異性愛と概念で考えると混乱しがちですが「好きの多様性」の視点から考えることに目から鱗が落ちました

佐倉先生のお話は頭にスッと入ってきやすく,とてもためになる話でした。ジェンダー教育に非常に関心があるため、導入の仕方などにも学ばせていただく点が多かった

<開催目的に対して>

盛りだくさんの内容を、テンポの良いお話しぶりで的確にまとめていただいて、興味深く聞き入ることができるものだった。

会場・オンラインともに参加者アンケートでも好評の回答が多い。(多様な性を本当に「身体の性別」「心の性別」「性的指向」といった軸で切り分けることが可能なのかという疑義をベースに性別の本質を解体し直し、身体に制約されない自己像の追究や多面的で複層的な「好き」の多様性を展望、「普通」に囚われないすべての人のありのままが尊重される世界をめざすうえでの勘所を整理するという)先生の企図は、概ね達成できているでしょう

<主催者>広島大学様

<会合名>男女共同参画セミナー

<タイトル>「普通の性」をとらえなおす~身体、ジェンダー、好きの多様性

<受講者の反応・成果>

セクシュアルマイノリティについて詳しく学ぶことができ、窓口業務での市民接遇の心づもりなどにも役立った。

LGBTが特別なのではなく、みんなひとりひとりが多様なのだという点は肝に銘じていきたいとおもった

<開催目的に対して>

市職員が業務に携わるうえで性的少数者を念頭に置く姿勢が心がけられるようにという目標は達成できたようだ

一般参加者からも、いままで気になっていたが詳しい話を聞く機会がなかったテーマのセミナーが地元で開催されたのはありがたいなどの声が届いている

<主催者>淡路市(市役所)様

<会合名>「2021 淡路市じんけん市民講座」なるほど人権課題探究コース

<タイトル>LGBT「理解する」その1歩先へ~性はひとりひとり多様なのです

<受講者の反応・成果>

最近はアニメからも遠ざかっていたが、昔のイメージとは随分変わっていると知れた。

近年のアニメをジェンダー観点から肯定的に評価する大切さが学べた。

とても楽しかった。子どもも参加させたかった

<開催目的に対して>

日頃からフェミニズムとは対立しがちなマンガ・アニメといったポピュラーカルチャーが、ジェンダーやセクシュアリティーの視点で考えたとき何がすぐれていてどこが問題なのか、人気アニメを具体的に取り上げて分析していただけた。

新たなる男女共同参画の視角が拓けたと思う

<主催者>摂津市男女共同参画センター[ウィズせっつ]様

<会合名>男女共同参画セミナー「ウィズせっつカレッジ2019」公開講座

<タイトル>ジェンダー視点で読み解く日本のポップカルチャー論~注目の5つのポイントとは

講演タイトル例

-

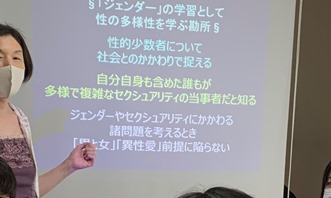

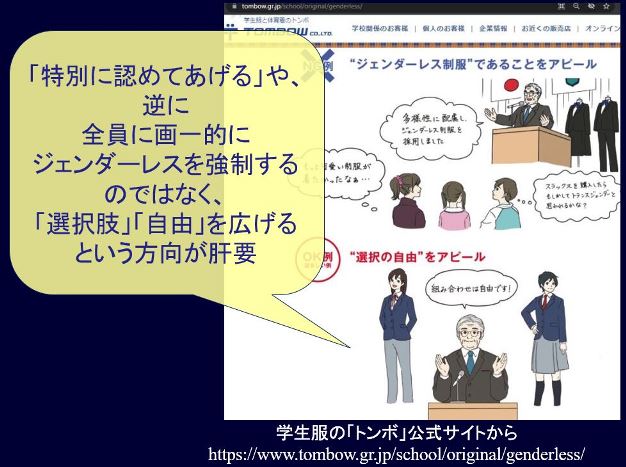

- 自治体主催の市民講座での1コマ

-

- 高校生の総合学習で担当したレクチャーにて

-

- 講座で映示するパワーポイントのスライドの一例

著書・著作紹介

アマゾンWEBサービスを利用しております。

- 性同一性障害の社会学|(2006-05-01)

- 明るいトランスジェンダー生活|(2004-12-05)

- 性同一性障害はオモシロイ: 性別って変えられるんだヨ|(1999-07-01)

- 性別解体新書:身体、ジェンダー、好きの多様性|(2021-09-08)

- 女子高生になれなかった少年 ある性同一性障害者の青春時代|(2003-12-11)

- 女が少年だったころ―ある性同一性障害者の少年時代|(2002-06-01)

- M教師学園|(2009-06-12)

- 桜色電車~佐倉智美短編小説集~|(2013-04-15)

- 1999年の子どもたち[1]|(2013-09-01)

- 1999年の子どもたち[2]|(2013-09-01)

業務外の講師への取次は対応しておりません。